зүӣиӮүлӢӨмӢңлӢӨ

гҖҖлӢӨмӢңлӢӨгҒЁжӣёгҒ„гҒҰгҖҒгғҖгӮ·гғҖгҒЁиӘӯгӮҖгӮүгҒ—гҒ„гҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢеҮәжұҒгҒ®зҙ гҖӮгҒҠж№ҜгҒ«жә¶гҒӢгҒ—гҒҰдҪҝгҒҶйЎҶзІ’гӮ№гғјгғ—гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҗҚеүҚгҒ§жӨңзҙўгҒҷгӮӢгҒЁеҗҢгҒҳгғЎгғјгӮ«гғјгҒ®е•Ҷе“ҒгҒ°гҒӢгӮҠгғ’гғғгғҲгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§еҚҳгҒӘгӮӢе•Ҷе“ҒеҗҚгҒӘгҒ®гҒӢгҒӘгҖӮж—Ҙжң¬иӘһгҒ®еҮәжұҒпјҲгҒ гҒ—пјүгҒЁй–ўдҝӮгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ

гҖҖж—Ҙжң¬гҒ®гӮ№гғјгғ‘гғјгҒ§иүҜгҒҸгҒҝгҒӢгҒ‘гӮӢгҒ®гҒҜзүӣиӮүгҒ®гғҖгӮ·гғҖгҒ°гҒӢгӮҠгҒ гҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒијёе…ҘйЈҹжқҗеә—гҒ§жҺўгҒҷгҒЁгӮўгӮөгғӘгӮ„гӮӨгғҜгӮ·гҒ®гғҖгӮ·гғҖгӮӮгҒӮгӮӢгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮжңҖиҝ‘гҒ“гҒ®зүӣиӮүгғҖгӮ·гғҖгҒҢж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖйҚӢгҒ«гҒҠж№ҜгӮ’гӮҸгҒӢгҒ—гҒҰгғҖгӮ·гғҖгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҖҒд№ҫзҮҘгғҜгӮ«гғЎгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҖҒеЎ©гғ»иғЎжӨ’гҒ§и»ҪгҒҸе‘ігӮ’гҒЁгҒЁгҒ®гҒҲгҒҰгҖҒд»•дёҠгҒ’гҒ«иғЎйә»гҒ§гӮӮгҒөгҒЈгҒҹгӮүеҢ…дёҒгҒІгҒЁгҒӨдҪҝгӮҸгҒҡгҒ«з°ЎеҚҳгҒ«гӮ№гғјгғ—гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгғңгғӘгғҘгғјгғ гӮ’еҮәгҒ—гҒҹгҒ„гҒӘгӮүжҳҘйӣЁгӮ’гҒҸгӮҸгҒҲгҒҰгӮӮгҒ„гҒ„гҖӮдёҖйЈҹеҲҶгҒҡгҒӨе°ҸеҲҶгҒ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӢгҒ®гӮ’иІ·гҒЈгҒҰгҒҠгҒ‘гҒ°дҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“е…·гҒҜиҮӘз”ұгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒжә¶гҒҚеҚөгӮ’жөҒгҒ—е…ҘгӮҢгҒҰеҚөгӮ№гғјгғ—гҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҒ„гҒ„гҒ—гҖҒгғўгғӨгӮ·гӮ’е…ҘгӮҢгҒҹгӮҠгҖҒгӮҝгғһгғҚгӮ®гӮ„гғӢгғігӮёгғігҒ®зҙ°еҲҮгӮҠгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹгӮҠгҖҒгҒҹгҒ„гҒҰгҒ„дҪ•гҒ«гҒ§гӮӮеҗҲгҒҶгҖӮеҶ·гӮ„гҒ”йЈҜгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰдёҖз…®з«ӢгҒЎгҒ•гҒӣгӮҢгҒ°йӣ‘зӮҠгҒ«гӮӮгҖӮ

гҖҖзҺ„зұійЈҹгҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶи©ұгӮ’гҒ—гҒҹгҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒзҺ„зұігҒҜйӣ‘зӮҠгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁзҫҺе‘ігҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҖҒдёӯиҸҜгӮ№гғјгғ—гҒ®зҙ гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгғҖгӮ·гғҖгӮӮйҮҚе®қгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

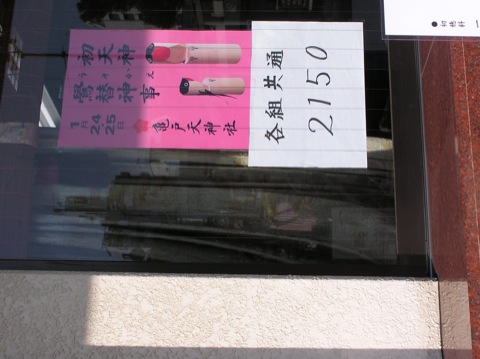

е·ҰгҒӢгӮүгҖҒгӮўгӮөгғӘгҖҒгӮӨгғҜгӮ·гҖҒзүӣиӮүгҒ®гғҖгӮ·гғҖгҖӮйЎҶзІ’гҒ®йҹ“еӣҪеҮәжұҒгҒ®зҙ гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгҖҺзҫҺе‘ігҒ—гӮ“гҒјгҖҸгҒ®гҒӢгҒӘгӮҠеӨ§жҳ”гҒ®е·»гҒ«гҖҒжө·еӨ–гҒ®гӮ№гғјгғ—пјҲдё»гҒ«гӮігғігӮҪгғЎгҒ®и©ұгӮ’гҒ—гҒҰгҒҹгҒӢгӮӮпјүгҒҜдҪңгӮӢгҒ®гҒ«жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒ‘гӮҢгҒ©ж—Ҙжң¬гҒ®гҒҜй°№зҜҖгӮ„жҳҶеёғгӮ’гҒҠж№ҜгҒ«йҖҡгҒҷзЁӢеәҰгҒ§еҮәжқҘгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒ§гӮӮгҖҒжҳҶеёғгӮ„й°№зҜҖгҒҜгҖҒ家еәӯгҒ«жқҘгӮӢеүҚгҒ«жҷӮй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰеҠ е·ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гӮ№гғјгғ—гӮӮжҷӮй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰдҪңгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶи©ұгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖгҒқгҒҶиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҮәжұҒгҒҜеӨ©з„¶зҙ жқҗгҒӘгҒ®гҒ«дҪҝгҒ„ж–№гҒҢгӮӨгғігӮ№гӮҝгғігғҲзҡ„гҒ§йқўзҷҪгҒ„гҖӮгҒқгҒ®гҒҸгҒӣеҮәжұҒгҒ®зҙ гҒҝгҒҹгҒ„гҒӘгӮӨгғігӮ№гӮҝгғігғҲгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢи¬ҺгҒӘгӮ“гҒ гҒ‘гӮҢгҒ©пјҲ笑пјү

е’ҢиҸ“еӯҗгҒЈгҒҰеҶ·еҮҚгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒӯпјҹ

гҖҖе’ҢиҸ“еӯҗеұӢгҒ•гӮ“гҒ®гӮ·гғ§гғјгӮұгғјгӮ№гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеӯЈзҜҖгҒ®еүөдҪңе’ҢиҸ“еӯҗгҖӮе…Ҳж—ҘгҖҒгҒЁгҒӮгӮӢе’ҢиҸ“еӯҗеұӢгҒ•гӮ“гҒ§гҖҢгҒқгӮҢгҒЁгҖҒгҒ“гӮҢгҒЁвҖҰвҖҰгҖҚгҒЁйҒёгӮ“гҒ гӮүгҖҒ

гҖҢгҒҷгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҒӯгҒҲгҖҒд»Ҡж—ҘгҒҜгҒҫгҒ и§ЈеҮҚгҒҢжёҲгӮ“гҒ§гҒӘгҒҸгҒЈгҒҰеҮҚгҒЈгҒҰгӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгҖҚ

гҒЈгҒҰиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮе’ҢиҸ“еӯҗгҒЈгҒҰгҖҒеҶ·еҮҚгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒӢпјҒпјҒ

гҖҖгҒқгҒҶиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒиЎ—и§’гҒ®е°ҸгҒ•гҒӘе’ҢиҸ“еӯҗеұӢгҒ•гӮ“гҒ§гҖҒдёҖж—ҘгҒ«гҒқгҒҶжІўеұұгҒ®иҸ“еӯҗгҒҢеЈІгӮҢгӮӢгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгҒ§гӮӮгҖҒжүӢгҒ®иҫјгӮ“гҒ еүөдҪңе’ҢиҸ“еӯҗгӮ’гҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгҒ®еҲҶгҒ гҒ‘дҪңгҒЈгҒҰгӮӢгҒЁгӮӮжҖқгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮдҪңгӮӢжҷӮгҒҜгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰеӨ§йҮҸгҒ«гҖҒдёҖж°—гҒ«дҪңгҒЈгҒЎгӮғгҒҶгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖгҒқгҒҶиҖғгҒҲгӮӢгҒЁеҶ·еҮҚдҝқеӯҳгҒ—гҒҰгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҒӘгӮ“гӮүдёҚжҖқиӯ°гҒҜгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒҜд»•ж–№гҒ®гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮйЈҹйҖҡгҒҜеә—гҒ®дәәгҒЁд»ІиүҜгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰд»•иҫјгҒҝгҒ®ж—ҘгӮ’зӢҷгҒҶгҒ®гҒ гҖҒгҒӘгӮ“гҒҰиЈҸжҠҖгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҲгҒҜгҒ’гҒ—гҒҸеҰ„жғіпјүгҖӮ

гҖҖгҒ§гӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒҳгӮғжҖҘгҒӘжқҘе®ўгҒ«еӯЈзҜҖгҒ®е’ҢиҸ“еӯҗгӮ’гҖҒгҒӘгӮ“гҒҰгӮҸгҒ‘гҒ«гӮӮгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгҒ“гӮ“гҒӘгӮ“гҒҳгӮғиЈҪйҖ е…ғгҒ§иІ·гҒҶж„Ҹе‘ігҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҒӘгҖӮд»ҠжҷӮгҒ гҒЁгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒ—гҒҹз”ҹгҒ®е’ҢиҸ“еӯҗгӮ’гғ‘гғігҒ®жЁӘгҒ§еЈІгҒЈгҒҰгӮӢгӮ№гғјгғ‘гғјгҒҢгҒ‘гҒЈгҒ“гҒҶгҒӮгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ гҒ—гҒӯпјҹ

гҖҖгҒӘгҒ«гҒ’гҒӘгҒҸгҖҢе’ҢиҸ“еӯҗгҖҖеҶ·еҮҚгҖҚгҒЁгҒӢгҒ§жӨңзҙўгҒ—гҒҹгӮүгҖҒе’ҢиҸ“еӯҗеҚ”дјҡгҒ® Q&A гҒ«гҖҒдҪҷгӮҠгҒқгҒҶгҒӘгӮүеҶ·еҮҚгҒҢгӮҲгҒҸгҖҒи§ЈеҮҚгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’еҶҚеҶ·еҮҚгҒ—гҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖҒгҒЁжӣёгҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгӮ“гҒ гҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒгҒҷгҒ§гҒ«гҒҠеә—гҒ§еҶ·еҮҚгҒ•гӮҢгҒҰгӮӢгҒӢгӮүгҖҒ家гҒ§еҶ·еҮҚеә«гҒ«зӘҒгҒЈиҫјгӮ“гҒ гӮүеҶҚеҶ·еҮҚгҒ«гҒӘгӮӢгҒҳгӮғгҒӮгӮӢгҒҫгҒ„гҒӢпјҹ

гҖҖгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒеүҚиҝ°гҒ®е’ҢиҸ“еӯҗеұӢгҒ•гӮ“гҒ§гҒҜз”ҹиҸ“еӯҗгӮ’гӮ„гӮҒгҒҰйҘ…й ӯгҒЁжңҖдёӯгӮ’иІ·гҒЈгҒҹгҖӮжңҖдёӯгҒҜзҡ®гҒЁгҒӮгӮ“гҒ“гӮ’еҲҘгҖ…гҒ«з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒӮгӮҠгҖҒжіЁж–ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒқгҒ®е ҙгҒ§и©°гӮҒгҒҰгӮӢгҒҝгҒҹгҒ„гҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒҜиЈҪйҖ е…ғгҒ гӮҲгҒӯгҖҒгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒҫгҒӮгҖҒдҪңгӮҠзҪ®гҒҚгҒҷгӮӢгҒ»гҒ©еЈІгӮҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒ‘гҒ©гҖӮ

# йғҪдјҡгҒ®жңүеҗҚеә—гҒЁгҒӢгҒҜеҲҘгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮеӨ§йҮҸгҒ«еЈІгӮҢгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒ—вҖҰвҖҰгҒӮгҖҒгҒ§гӮӮиөӨзҰҸдәӢ件гҒЈгҒҰгӮ„гҒӨгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒӯгҖӮ

гғҸгғҒгғүгғӘгҒ®гӮӯгғғгӮ№

гҖҖжҳЁж—ҘгҒ®гҖҢдё–з•ҢгҒ®жһңгҒҰгҒҫгҒ§гӮӨгғғгғҶпјұпјҒгҖҚгҒҜгҖҒгӮӨгғўгғҲгҒҢгӮёгғЈгғһгӮӨгӮ«гҒ§гғҸгғҒгғүгғӘгҒЁгӮӯгӮ№гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжЈ®гҒ§гҖҢгғҸгғҹгғігғҗгғјгҖҒгғҸгғҹгғігғҗгғј(Humming birdпјүгҖҚгҒЁгҒӢиЁҖгҒ„гҒӘгҒҢгӮүжӯ©гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒйҮҺз”ҹгҒ®(?)гғҸгғҒгғүгғӘгҒҢиҲһгҒ„йҷҚгӮҠгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиңңгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹе°Ҹ瓶гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒжүӢгҒӢгӮүгғҸгғҒгғүгғӘгҒ«иңңгӮ’гӮ„гӮҢгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгӮүгҒ—гҒ„гҖӮгӮ№гӮҙгӮӨгӮҲгӮёгғЈгғһгӮӨгӮ«гҖҒгҒ©гҒҶгҒӘгҒЈгҒЎгӮғгҒЈгҒҰгӮӢгҒ®гҖҒгӮёгғЈгғһгӮӨгӮ«пјҒпјҒ

гҖҖгғҸгғҒгғүгғӘгҒҜгҖҒиөӨгҒ„иҠұгҒігӮүгҒ«еҜ„гҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгӮүгҒ—гҒҸгҖҒеҸЈгҒ®гҒҫгӮҸгӮҠгҒ«иөӨгҒҸиүІгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹиңңгӮ’еЎ—гҒЈгҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҖҒгғҸгғҒгғүгғӘгҒҢдёӢгӮҠгҒҰгҒҚгҒҰгӮӯгӮ№гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгӮүгҒ—гҒ„гҖӮгӮӨгғўгғҲгҒҜиңңгҒ§еЎ—гӮҠгҒҹгҒҸгҒЈгҒҹеҸЈгҒ«иңңгҒ®е°Ҹ瓶гӮ’гҒҸгӮҸгҒҲгҒҰгғҸгғҒгғүгғӘгӮ’е‘јгӮ“гҒ§гҒҹгҖӮгҒҷгҒ’гғјгҖҒгӮӨгғўгғҲгҖӮгҒҸгҒқгғјгҖҒгҒҶгӮүгӮ„гҒҫгҒ—гҒ„гҒӘгҒӮгҖӮжқҘйҖұгҒҜеӮҳгҒ§з©әгӮ’йЈӣгҒ¶гӮүгҒ—гҒ„гҒ—гғјгҖӮ

в—ҺгӮӨгғғгғҶпјұгғ»е…¬ејҸ

http://www.ntv.co.jp/q/

гҖҖгғҸгғҒгғүгғӘгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°пјҲгҒ—гҒӨгҒ“гҒҸгҒӮгҒЎгҒ“гҒЎгҒ§жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгӮ“гҒ гҒ‘гӮҢгҒ©пјүгҖҒиҚ’дҝЈгҒЈгҒҰгҒ„гҒҶгӮӘгӮёгӮөгғігҒҢгҖҒгғҸгғҒгғүгғӘгҒҜдҪ“гҒҢеҶ·гҒҲгӮӢгҒЁйЈӣгҒ№гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзңҹеҶ¬гҒ®еҜ’гҒ„жҷӮжңҹгҒ«гҒҜең°йқўгҒ«иҗҪгҒЎгҒҰеӢ•гҒ‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжүӢгҒҘгҒӢгҒҝгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ гҖҒгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгғјпјҲжӢҫгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгӮӮиЁҖгҒЈгҒҰгҒҹгҒҜгҒҡпјүгҖӮ

гҖҖгҒқгӮҢгҒҢгғӣгғігғҲгҒӘгӮүгҒ„гҒӨгҒӢиҰӢгҒ«иЎҢгҒҚгҒҹгҒ„гӮ“гҒ гҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒиүҜгҒҸиҖғгҒҲгҒҹгӮүгҖҒгғҸгғҒгғүгғӘгҒЈгҒҰгҒқгӮ“гҒӘеҜ’гҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«дҪҸгӮ“гҒ§гӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгҒӢгҒӯгҖӮгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҹгӮүз•°еёёж°—иұЎгҒ§гҒӮгӮҠгҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘеҜ’жіўгҒҢжқҘгҒҹжҷӮгҒ®и©ұпјҹ

igoogleгӮ¬гӮёгӮ§гғғгғҲ

гҖҖigoogle з”ЁгҒ®е°Ҹзү©гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢгҒҢгҒјгӮҒгҒҸгӮҠпјҲж—ҘгӮҒгҒҸгӮҠпјүгҖҚгҒЁгҖҢиҷ«гҒ°гҒЈгҒӢгӮҠгҖҚгӮ’гҖҒгҒӢгҒӘгӮҠеӨ§жҳ”гҒ«дҪңгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»•ж§ҳгҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҹгӮүгҒ—гҒҸгҒҶгҒҫгҒҸиЎЁзӨәгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖigoogleгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дәәгҒ«гҒҜгҒӘгӮ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒ—гҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮеҲ©з”ЁиҖ…гҒҢгҒӮгӮ“гҒҫгӮҠгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒ©гҒҶгҒ§гӮӮгҒ„гҒ„гҒӢгҒӘгғјгҒЁгҒҜжҖқгҒЈгҒҹгӮ“гҒ гҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒиӘҝгҒ№гҒҹгӮүзӣҙгҒ—ж–№гҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§ж–°гҒ—гҒ„гҒ®гӮ’дҪңгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

в—ҺгҖҢгҒҢгҒјгӮҒгҒҸгӮҠгҖҚгӮ’igoogleгҒ«зҷ»йҢІ

http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://www.chinjuh.mydns.jp/flash/gabomeku/gabomeku.htm

в—ҺгҖҢиҷ«гҒ°гҒЈгҒӢгӮҠгҖҚгӮ’igoogleгҒ«зҷ»йҢІ

http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://www.chinjuh.mydns.jp/hakubutu/musi/0000musi.htm

гҖҖгҒ“гӮҢгӮүгӮ’дҪҝгҒҶгҒ«гҒҜгҖҒgoogle гҒ®гӮўгӮ«гӮҰгғігғҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮigoogleгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒдёҖиЁҖгҒ§гҒҜиӘ¬жҳҺгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„гҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒиЎҢгҒҚгҒӨгҒ‘гҒ®гғ–гғӯгӮ°гҒ®ж–°зқҖгӮ’зҹҘгӮүгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢж©ҹиғҪгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢеҖӢдәәгғҡгғјгӮёгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгғ–гғ©гӮҰгӮ¶гҒ§иҰӢгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҒ®rssгғӘгғјгғҖгғјгҒ«гҖҒгӮ«гғ¬гғігғҖгғјж©ҹиғҪгҒЁгҒӢгӮІгғјгғ гҒЁгҒӢгӮ’гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ§гҒҚгӮӢж„ҹгҒҳпјҹгҖҖгҒӘгӮ“гҒӣгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒдёҖиЁҖгҒ§гҒҜиӘ¬жҳҺгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

http://www.google.co.jp/ig

гҒ“гҒ“гҒӢгӮүиЎҢгҒ‘гӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮўгӮ«гӮҰгғігғҲгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгӮӢдәәгҒҜгғӯгӮ°гӮӨгғігҒҷгӮҢгҒ°дҪҝгҒҲгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгғӯгӮ°гӮӨгғігҒ—гҒҰгҒӢгӮүзҷ»йҢІгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ