年末なのでうまいものを飲み食いしようと思い、12月の中ごろに亀有のアリオにあるカルディという珈琲と輸入食材の店へ行き、お茶だのなんだの買い込んだ。茶語(ちゃゆう)ブランドの黄金桂を購入。茶語は新宿高島屋に入ってるみょうにオシャレな中国茶屋。ブランドに釣られてるみたいでくやしいけど、茶語のお茶っ葉はいいのをそろえてるなあ。

◎カルディ

http://www.kaldi.co.jp/

◎茶語(チャユー) Chayu

http://www.chayu.net/

珈琲豆も切れているので、カルディで一番高いハワイコナに挑戦しようと思ったら売り切れてた。いつ入りますかって聞いたら来週には……っていうから、翌週見に行ったらやっぱりない。今年はもう入らないって行ってくれれば別のを買うんだけれど、明日来るみたいなことを言うのでクリスマスイブにもう一度行ったらやっぱりなかった……orz

スプマンテのなんとかいうスパークリングワインの試飲をやっていたので飲んだらとても美味しかった。目的の珈琲豆が手に入らないのにワインに負けるのはしゃくにさわるので買わずに帰った。

家で鶏の唐揚げを盛大にあげて、混ぜて焼くだけのケーキも焼いてメリークリスマス。写真とらなかったけど去年買ったゴールドクレストが枯れずにいるので地味目に飾りつけもした。

鶏の唐揚げいっぱい。自家製キムチの汁で味付けたのと、クミンで香りをつけたのと二種類作ってみたんだけれど、クミンのほうが美味しかった。トウガラシ粉+クミンパウダーを混ぜたミックススパイスは炒め物に使っても美味しいし、餃子の具に混ぜると中央アジア風になって面白いよ。

ヨーグルトケーキ。混ぜて焼くだけの簡単ケーキ。分量のカップはお米を量る180ccのものを使ってください。

薄力粉 カップ2杯弱

ベーキングパウダー 小さじ2杯

塩 ひとつまみ

砂糖 大さじ3~4杯

卵 1個

ヨーグルト 半カップ

牛乳 半カップ

1. ボールに粉類を全部入れて、泡立て器でよく混ぜる。これだけで混ざるのでふるわなくていい。

2. 卵以下の汁物をよく混ぜる。

3. 2に1の粉類を半分加えて、泡立て器で50回くらい混ぜて、残りの粉類を加えてへらで混ぜる。

4. 型にサラダ油かバターを塗って3を流し込む。わたしは100均一にあったスキレットを使ってるけど、直径20cmくらいのケーキの型でいいんじゃないかな。

5. 200度のオーブンで25分くらい焼く。真ん中に竹串をさしてみてべとついてなければ大丈夫。

ケーキといってもフワフワのスポンジケーキみたいにはならないので念のため。ヨーグルトを入れすぎると膨らまないことがあるので注意。さわやかさを出したいならレモン汁を加えるといいかもね。粉の半分をトウモロコシ粉に変えると、重みのあるコーンブレッドになります。

記事一覧

年末の日記>クリスマス

年末の日記>貧乏神神社 in サンストリート亀戸

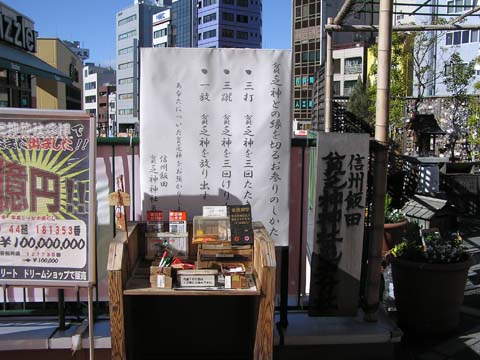

年末日記の続き。クリスマスイブにサンストリート亀戸にラスポテトを食べに行ったわけですが、実は目的がもうひとつあったりする。何年か前に信州から貧乏神様をお招きして神社をつくったというのが話題になったことがあって、ずっと見に来ようと思っていたというわけ。

◎貧乏神神社

http://www.sunstreet.co.jp/shop_guide/otanoshimi/

サンストリート亀戸の二階、ちょっと奥まったさびしいところにある。神社というよりは小さな祠。

入り口でおみくじかなにかを売ってる。正面に書いてあるのは参拝のしかた。通常の神社では、二礼二拍手一礼でお参りするけれど、ここでは三打三蹴一放でお参りする。といっても祠に蹴りを入れるんじゃなく、殴ったり蹴ったりするために切り株が置いてあり、放り出すための小袋が置いてある。

これが貧乏神様の祠。かなり小さいけど霊験あらたかですぞ。わかりにくいけど祠の左側に三打三蹴一放に使うアイテムが用意されている。

かたわらに銭神様も祀られている。

年末の日記>ラスポテト in サンストリート亀戸

去年末はゲームを作っていたり(今も作っているんだけれど)、midomiにはまったりして日記をほとんど書いていないけれど、それなりにやることはやっていた。

クリスマス。買い物がてら亀戸へ出かけた。しばらく前にTBSラジオの「日曜日の秘密基地」という番組で紹介されたラスポテトというものを食べてみたかったのである。

◎日曜日の秘密基地、秘密キッチの穴

http://www.tbs.co.jp/radio/1101/ana/mainframe.htm

↑ここを「立ち飲み喫茶のポテト」で探すとまだみつかる。番組では解決してたけど、解決済みコーナーに移動されてない。

なんでも、そのポテトフライというのは、マッシュポテトのようなものを機械でひねり出したのを油で揚げるらしい。穴の開いた容器にマッシュポテトを入れて、上から圧を加えると穴からにょろーっと出てくるという仕組み。切ったジャガイモで作るフライドポテトと違って太さが均等で同じような長さのものができるらしい。

そういうものなら、大昔にどっかの遊園地で食べたような気がするなぁと思っていたら、後楽園のプールで販売されて話題になったことがあるという話だった。あー、それなら多分、食べたことがあると思う。昔のことなのでよく覚えてないけど。

その、マッシュポテトを成形して揚げたフライドポテトは、ラスポテトと言って今でも販売してる会社があるってことだった。しかも亀戸のサンストリートに店があるっていうのでで、いつか食べに行こうと思っていたわけ。近くもないけど、そんなに遠くもないし。

◎サンストリート亀戸

http://www.sunstreet.co.jp/

サンストリート亀戸は、最近アリガチなショッピングモールなんだけど、規模はそんなに大きくなくて、中心に屋根のない広場があり、小さい店が広場に向かって出入り口を開いているから開放感がある。雨がふったらアウトだけれど、晴れた日は青空を見上げながら買い物するのは気分が良い。

これがラスポテトを売ってる売店。ぽてぽっぷー という名前でラスポテトと飲み物を売ってる。日曜日の秘密基地で紹介されたってはり紙してあった。

これがラスポテト。パッと見ただのフライドポテト。太さが均一な点に注目。食べてみると食感がだいぶ違う。ジャガイモを切って揚げたのにくらべるとサクッと軽くて、これはたしかに美味しい。

ただし、サクサク感は長続きせず、あっという間にしっとりしてしまう。その状態でも不味くはないけれど、もし友だちと一緒に買うなら、一個だけ注文して、ふたりでつついて、気に入ったらもう一個買いに行ったほうがいいと思う。店のまわりにはオープンカフェ風に椅子やテーブルが沢山あるしね。

◎ラスポテトの公式サイト(音が出るので注意)

http://homepage.mac.com/rasfrites1972/

↑ここの「できたてのラスポテト」ってところで作ってる様子も見られる。普通は円錐型の紙袋に入れて売ってるらしいんだけど、サンストリート亀戸では子供でもこぼさずに食べられるように四角い袋に入れて売ってた。

検索用:フレンチフライ、オランダのフライドポテト、伊集院光、春日部駅前の立ち飲み喫茶

おまけ タリーズの珈琲

最近、個人のブログのありかたを考えているんだけれど、情報が整理されていないというわずらわしさはあるものの、誰も狙って撮影したりしないような、ささいな写真の宝庫だったりするところは捨てがたい魅力だと思う。

たとえば、単なるファーストフードの包み紙だったとしても、時期によってデザインが違ったりするわけで、あの頃のあの包み紙を見たいって思った時に個人が写したスナップ写真は貴重なんだろうなと思う。単に写真載せても必要な時に検索にひっかからないから、関連するようなキーワードを列挙しておくといいのかな。

そんなこんなを考えつつ、どうでもいい写真を惜しみなくはりつけてみたりする。

テイクアウト用カップ、お持ち帰り、シアトル系カフェ

◎タリーズ Tullys

http://www.tullys.co.jp/

クリスマスイブだからなのか、サンストリート亀戸のタリーズでは、ナントカとナントカを注文した人にアイスクリーム無料サービスしてた。「ナントカ」がなんだったかは、さっぱり思い出せない。公式サイトで商品情報を見たけど、こんなんでわかるかー(ぶちっ}て感じ(笑)

タグ:ファーストフード

飛行機雲

飛行機雲が消えない日の翌日は雨か曇り

昨日(21日)は良く晴れて暖かい一日だったけれど、飛行機雲がいつまでも消えないみたいだった。明日は雨かな、と思ったら見事にあたり。みなさん飛行機雲が10分たっても消えない日の翌日は雨か曇りですぞ。

ゲームはまだできてません

もう22日ですが、新作の脱出ゲームはやはりクリスマスに間に合いませんでした。クリスマス限定ネタではないので(そういう日にやると良さそうな感じには作るつもりでしたが)気長に作ろうと思います。

midomi 555曲をこえました

midomi の珍獣様ページはここ

歌った曲の一覧は、レコーディングというタブをクリックして、全て表示。ダブってる曲やらCMソングみたいな短いのも入っているので、おおむね 500曲 は歌ったってことになると思われます。

1000曲こえたら自分がどういう歌を歌っているか軽く分類して探しやすくしてみようと思っています。もともと midomi はうろおぼえの歌を鼻歌で探せる場所なんです。

◎midomi トップ

http://www.midomi.co.jp/

パソコンにマイクがつながってる人(音声入力用で可)、内蔵マイクがついてる人は、とりあえず画面一番上の、音楽検索:クリックして歌って検索、というところから、鼻歌なりラララなりで適当な歌を歌ってみてください(ここでは録音されません)。最初はテストなので「春の小川」とか「ふるさと」とか、確実にありそうな曲がいいです。歌の途中からでもかまいません。鼻歌でメロディーを検索できるのがわかると思います。文字検索だとタイトルや歌詞の一部がわからないとみつかりませんが、鼻歌だったら歌詞もタイトルも覚えていなくても検索できるんです。ちょっとすごいですよ。

もし、検索にひっかからなくても自分が音痴だなんて思わないこと。登録されてるデータにノイズが多いとヒットしないことがあるし、声質が似てる人ほどヒットしやすいみたいなので、たまたま自分の声と合うデータがないだけってこともあります。

気に入ったらアカウントをとって録音もしてみてください。声の質が似ている人ほどひっかかりやすいような気がするので、同じ歌をいろんな人が吹き込んだほうがいいです。

いろいろネタがたまってるのに

虫の写真とか、珍食ネタの変わった食べ物とか、食べ歩きの写真とか、おりがみとか、いろいろたまっているけど整理がつきません。とりあえず、まずはゲームの制作からやっちゃわないとねえ。

タグ:midomi

コメント一覧

- ジャック・アマノ (12/27 15:01) 編集・削除

はじめまして。こんにちわ

実は「ナシウリ」の種を探しているのですが、こちらのHPにコメントがありましたので どちらで種を購入できるか教えていただけませんか。珍獣さんは金町近辺かなとおもいまして、わたしも隣町なのでよろしければおねがいします- 珍獣ららむ~ (12/31 14:11) 編集・削除

ジャック・アマノさん、こんにちは。ナシウリの種は千葉で農園をやっている方から戴いたもので、その農園でも自家用にちょっぴり作っているだけで販売はしていないそうです。

もし、メールアドレスを教えてくださったら、千葉の農園の方の連絡先をお教えしますよ。商売でなさってる方ではありませんから、丁寧にお願いしてみてください。ナシウリが美味しいってことを世間に知らせたいっておっしゃっていたので、たぶん種を分けてくれると思います。

わたしのアドレスは

chinjuh2004でんでんむしyahooてんcoてんjp- ジャック・アマノ (01/08 10:53) 編集・削除

珍獣さん こんにちわ さっそく連絡をとりましたら梨瓜の種をわけてもらえることになりました 夏がたのしみです

ありがとうございました- 珍獣ららむ~ (01/10 00:36) 編集・削除

そりゃよかった。

ナシウリはほんとにおいしいんですよ。

ぜひチャレンジしてみてください。

わたしも今年こそはもうちょっとまともなものを作るぞー!

近況

ゲーム作ってます

クリスマスに向けて新作ゲームを……と思うんだけれど、もしかするとクリスマスには間に合わないかもしれないです。クリスマス限定でなく、クリスマスやバレンタインデーのような行事にふさわしい内容を予定してますが、予定は未定なのでどうなっちゃうかわかりません。

人間は死ぬまでに何曲くらい歌を覚えるのか

小学生の頃、隣のクラスにいる友だちが言いました。

「うちの先生は宿題を忘れた子に罰ゲームとして歌を歌わせる。前に歌った曲はダメなので、毎日忘れてくる子は歌える曲がなくなって困っている」

こういったネタふりをされたら、普通の人だと「だったら宿題をしてくればいいじゃん」とか言うのかもしれないんだけれど、わたしは真顔でこう答えたのでした。

「毎日歌ってもたったの365曲なのに、なんで困るの?」

友だちは、そんなに知ってるはずがないと言い張るんだけれど、わたしは絶対にそのくらいは歌えると言って引かない。そう簡単に確かめられることでもないので、この話はこれで終わり。たぶん友だちはこんな話をしたことすら覚えていないと思う。

ところが、わたしときたら、大人になっても忘れられず、気になってしょうがない。一体自分は何曲くらい歌えるのか?

実は当時、アニメソングばかり500曲くらい集めた歌集を持っていて、カバー見返しに平尾昌晃のコメントがついていた。「100曲知ってたらアニメ通、200曲知ってたらマニア、300曲知ってたら博士、500曲歌えたら宇宙人」的な内容だったんだけれど、どこかにしまい込んじゃって詳細は確認できない。

このコメントにそそのかされて、知ってる曲に○をつけていったらその時点で300曲を軽く超えてた。なーんだ、簡単に一年分確保。宿題忘れなんか恐くない、恐くないったら恐くない。

これに童謡(腐るほど知ってる)と歌謡曲(それほど知らないと思っていたけど、今になって思い返すと意外と知っているかも)と、国内外の民謡などをプラスすると、おそらく1000曲は超えるんじゃないかと想像してる。想像してるだけで数えたことはないんだけれど。

最近、midomi という新しい遊び場にはまって、この疑問を解消すべく、日々データ入力にはげんでいる。現在 400 曲を超えたところ(ダブってる曲が少しだけある)。まだ余裕だね。何曲くらい歌うと「もうレパートリーがありませーん」って言えるか挑戦中です。

そんなことする暇あったらゲームを作れよって話もちょっとあるんだけれど、言い訳すると、歌は肺機能のアップにつながるのでリハビリ目的もちょっとだけね。

http://www.midomi.co.jp/index.php?action=main.profile&username=chinjuh

↑ここから、レコーディングっていうタブをクリックして、「すべて表示」をクリックすると、すでに歌った曲の一覧が出てきます。「登録日」を二度クリックで最新順になります。新しいものほど歌唱力が上がってます(たぶんね)。あ、そうそう、こないだまでダメだった Opera にも対応したらしいです。

なるべく人が歌ってないところを狙っているのでかなーり選曲がマニアックになっているかも。ここ数日、童謡・唱歌を攻めてます。自分の限界に挑戦中なのでリクエスト歓迎。童謡とアニメソング(古いのね。新しいのは知らない)にわりと強いです。

勘違いと思いこみの伝説

これまでにも、さまざまな勘違いと思いこみ伝説を生み出したわたくしですが、先日またひとつ、新たなる伝説の発掘に成功いたしたのでございます。

ともとす(動詞)

けむり、灰、ほこり、塵などをはらい清めること。また、それらで汚れたものをきれいにして輝かせること。例:煙と灰をともとして(チムチムチェリー)

注:「煙と灰を友として(供として)」です。中学に入るくらいまで本当にそういう言葉があると思っていたような気がする。日常用語と日常では使わない文語の使い分けをするくらいのセンスはあったので実際に使って笑われるような経験をしなかった。そこらへんが思いこみを深める要因になっている。

<これまでの思いこみ伝説>

- 唱歌「線路は続くよどこまでも」で「遙かな町まで」の歌詞を「春、金町まで」と脳内変換して15年くらい育つ。

- 唱歌「トロイカ」の「響けわこうどの歌、高鳴れバイヤン」という歌詞を見て、アコーディオンの親戚のワコーディオンという楽器の短縮形がワコウドで、バイヤンとともにロシアでは一般的な民俗楽器と思いこんだまま18年くらい育つ。途中で設定が追加され、ギターにアコースティックとそうでないのがあるように、アコーディオンのワコースティックタイプがワコーディオンなのだとも……(この設定誕生時にはアコースティックの意味も何らかの勘違いをしていた) なお、最近は心配なので書き添えることにしているけれど、「わこうど=若人」ですので。

- 唱歌「思い出(垣に赤い花咲く……)」の「そよ風に花ゆらぐ」の歌詞を「そよ風には、なゆらぐ」と読んで、垣根に咲いている赤い花が、そよ風に「なゆらいでいる」様子を想像したまま13年くらい育つ。揺らめくと同義語で、今でもそういう言葉がありそうな気がしてならない(ないよ)。

- アニメ「海底少年マリン」の主人公は父親に改造され海の中でも自由に呼吸できるようになったが、代わりに長時間陸にいることができなくなった。常にウェットスーツを身につけているのは皮膚と同化して脱げないから、と思いこんだまま12年くらい育つ。

- ハリモグラやカモノハシには腹に袋がないことを知っているのに、カンガルーと同じページに載っているからという理由で有袋類だと思いこんだまま20年育つ(ハリモグラは単孔類だけど育児嚢=袋があるって話は前に聞いた)

ポエムですか、間違いですか

20年くらい前の、灰谷健次郎のエッセイだったと思うんだけれど、寿司屋へ行った時の話として、こんなエピソードを紹介していた。

当時のことなので、寿司屋といったら回らない。カウンターには寿司ネタの並んだショーケースがあって、目の前で板前さんが寿司を握ってくれる。少し離れたところに子連れの夫婦がいて、子どもは目を輝かせて板前さんの手つきを見てる。

すると、ショーケースの中で、海老がピシャンと跳ねた。それを見た子どもは大喜びで「海老が生きた!」と叫んだ。生きてる、でもなければ、生き返った、でもなくて「生きた」と言う。それを聞いた母親は「そうね、"生きてる"わね」とさりげなく言い直した。

その光景を近くで見ていた灰谷健次郎は「あれは言葉遣いの間違いではなく、詩の誕生する瞬間なのだから、言い直す必要なんかないのだ。詩の芽をつみ取ってはならない」というような意味のことを書いていたと思う。はげしくうろおぼえなので文章は違っているはずだけれど。

たしかにその通りで、今まで動かなかった海老が、急に跳ねたのを見て「生きた!」と表現するのはポエムだ。「生きている」や「生き返った」なんかじゃ表現できない、瞬間の驚きと喜びが凝縮されたすばらしい表現だと思う。

でも、「お母さん、海老が生きたよ!」をポエムとしてとらえられるのは、「生きている」や「生き返った」という、一般的な言葉遣いを知っているからで、「海老が生きた」が日常的に使われるようになったら面白くもなんともない。

わたしはかねがね、2ちゃんねるなどで使われているネット言葉にも近いものがあると思う。たとえば既に出ている話という意味でガイシュツと言うけれど、これはもちろん既出(きしゅつ)の読み間違い。最初はどこかの若いのが読み間違えたのをおちょくって言われたものだろうけれど、既出ではなくガイシュツと書くことで単に「既に出てる」以上のさまざまな感情が含まれる。だから面白い。面白いから新語として使われる。でも、これを面白いと感じられるのは、正しくは「既出(きしゅつ)」であると知っているからで、最初からガイシュツだったら面白くもなんともない。

「おい、オマエら、○○について語ってくださいお願いします」なんかもそう。「おい、オマエら」などと乱暴な言葉で始めたら「語りやがれ」くらいの乱暴な結びがなければいけないのに「してください、おねがいします」と丁寧に結ぶ。その意外性が面白い。ポエムというよりお笑いの基本かもしれない。詩を書くことも笑いを取ることも、感動を生み出す作業としては同じことだ。

萩本欽一が「なんだばかっ、このやろう……なのよ?」のようなギャグを言うことがあるけれど、坂上二郎とコントをしていたとき、言葉遣いが乱暴だと視聴者からクレームが来たので、「ばかやろうっ!」と語気を荒げたあとに頼りなさげに「……なのよ?」と付け加えたら笑いが生まれたのがきっかけらしい。こういう笑いも常識のないところには決して生まれない。正しくは(あるいは一般的には)こうである、という下地があるからこそ生まれる感動なのだ。

子どもたちの日本語能力が極端に下がっているとニュースでも言われている。まあ、そんな話は明治の頃から言われていると思うんだけれど、昨今の低下っぷりは並大抵のことじゃないらしい。正しい言葉、一般的な言葉遣いを知らないで育つのは、会話がないせいだ。言葉は辞書を引いて覚えるものではない。会話のなかで覚えていくものだ。意味を知らずに発音だけが記憶され、家族や友人との会話の中で発音と意味が自然に結びつく。それが言葉の学習の正しい方法であって、辞書をひかなければ誰も意味を答えられないような単語は、遠からず古語や死語などと呼ばれるようになるだろう。正しい言葉をなくしたくないと思うのならば、嘆く前に語れ。会話しろ。たわいもないことを始終話しあえ。それはオマイら大人たちの役目なんですよ?

灰谷健次郎が詩の生まれる瞬間と感じた時に、母親が言い直したのは、正しい言葉遣いを教えようとしたのではなく、ごく自然に口から出たものだろう。そんな些細な会話すら減りつつある今、詩は(お笑いは)どこから生まれ、どこへ消えていくのだろう。天国の灰谷先生、そこんとこどう思われますかー。

ちなみに、灰谷健次郎の命日は11月23日です。思い切り旬を逃しました。

タグ:midomi

コメント一覧

- こま (12/13 00:33) 編集・削除

言葉遣いでも何でもそうなんですけど、スタンダードを教える、つまり一般的なごく普通の教育がすごく難しい世の中かもな、と。

思い込みソングで有名なのは巨人の星の「重いコンダラ」でしょう。- ウキダカラ (12/13 02:36) 編集・削除

子供の頃、学生時代『蔦の絡まるチャペルで祈りを捧げた日♪』を『蔦野からマルチャペルへ祈りを捧げた日…』

蔦野さんという人がマルチャペルという人(あるいはモノ)にお祈りしている情景を歌っているんだとばかり思っていました。

意味不明の外国語だとばかり思っていた『モロビトコゾリテ』が『諸人挙りて』であり、コテコテの日本語だと知ったのは、三十路を過ぎてからです。- 愚童 (12/13 10:03) 編集・削除

昔なんかのメルマガで仕入れたネタで恐縮ですが、尾崎豊の有名な曲「それからまたふたりメヲトジルよ」つてので「夫婦汁」とは何か真剣に悩んでゐるかたがをられたやうで(笑)

- 珍獣ららむ~ (12/13 10:48) 編集・削除

あー、コンダラねー。あれは本当にそう思ってた人が大勢いるんでしょうか。わたしの周りでは「コンダラと思いこんでいた」とテレビで紹介されたのをきっかけに広まっただけで、誰も思ってなかったですよ(話としては最高に面白くて大笑いしましたけど)。それなのに、その後大勢が「コンダラだよね」と言いはじめたのが謎です。自分の中では思いこみの都市伝説的扱いです。

あ、いや、何も大勢が勘違いしてなきゃダメってこともないんですけどね。こういうのは、長年ずーーーっと勘違いしつづけて、ある日突然「あれ、冷静に見ると、○○って意味なんじゃない!」と、脳内に蓄積された別の知識とカチンと紐づく瞬間が面白いんです。蔦野さんからマルチャペル氏への祈りなんか、かなりいいですね。こういう思いこみは「チャペル」という言葉を知らないから起こるんじゃなく、あまりにも小さい頃に覚えたせいでその歌の「からまるちゃぺる」が「からまるチャペル」が紐づかないまま記憶の奥にしまわれちゃうのが原因だと思うんです。だから、ある日冷静になって見直すと「えっ、なんでこんなの勘違いしてたんだろう??」となる。頭の中でカチンとスイッチが切り替わる音がする(ちまたで言われているアハ体験みたいなもんですな)。

「夫婦汁」もそーとーいいですが、ぜひ自分のなかの思いこみ伝説を発掘してみてください。脳内には情報と情報をむすびつけるスイッチがあるんです。このスイッチが切り替わる瞬間が面白いんですよー。

そういう、スイッチの切り替わる瞬間は、幼児期にはつねにつねに起こってると思うんです。幼児期のは切り替わるんじゃなくて、つながってなかったものが結びつくんですけどね。言葉のスイッチがオンになる瞬間を逃したまま大人になると、八つを「はちつ」なんて呼び方をして変だと思わなくなる。でも、間違いが見つかった瞬間にオンになればいいんです。「ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ……って数えるだろ。八番目は"やっつ"だろ」って言われた時に「あ、そうなのか。八つというのは"やっつ"のことだったんだね!」と、「八つ」と「やっつ」がつながればいいんです。スイッチオン、カチン。

でも、もしここで、言われてもつながらないとしたら大変です。その子が育った家では「やっつ」は死語だってことなんですから。子どもの国語能力が低下してるんじゃなく、育てた大人の日本語の語彙が足りないのでしょう。- 愚童 (12/13 12:31) 編集・削除

珍獣様にお勧めしたい本があります。入手困難だと思ひますが、図書館などで機会があれば下の本を、その第一章だけでも是非読んでみていただきたい。

ミシェル・レリス『ゲームの規則 ビフュール』(岡谷公二訳・筑摩書房)

タイトルを見ただけでは、読んでみたいといふ気を感じさせないかもしれませんが、言葉について幼時に形成された根拠のないイメージ(普通それはのちに訂正され廃棄されてしまふわけですが)に徹底的にこだわつて、それだけで書いた、といふやうな本です。マアふらんす人なのでふらんす語の話になつちまふんですけどね。- Sari (12/16 14:24) 編集・削除

ハチツねぇ、国語より、日本語の勉強をまず教えないといけないんですね。

日本人の子供が外国人と同じ状態なんですね・・・

家庭で日本語喋ってないのと同じなのか。

友人のバリ人も、「1が、ひとつ、一日、一回・・・ムズカシイね~」と言ってましたっけ・・・

昔、懐メロを聞いて「♪粋な黒塀~見越しの松に~♪」を

お神輿のマークが黒い塀に書いてあるのかと思いました。

分かっている今でも、神輿のマ~クを連想してしまいます(++;)- 珍獣ららむ~ (12/17 10:04) 編集・削除

ひょっとすると、「ひい・ふう・みい・よう……」という数え方が古風に聞こえるように「ひとつ・ふたつ・みっつ・よっつ……」という数え方が古くなってるのかもしれませんけどねー。

- ゆう (12/17 12:15) 編集・削除

私もいくつかありますね。思い違いは童謡で多いです。

赤とんぼの「おわれてみたのはいつの日か」は「追われる」

だと思っていて、赤トンボが追いかけてくるってどんなことするとそうなるんだろうと考えていました。

「負われて(背負われて)」だと分かったのは20年近く経過してからでした。

分かったとたんにその歌の情景がスパッとあてはまり、2番以降の歌詞とのつながりも分かってひとりでかなり感動というか興奮というか不思議な感覚になりました。- 珍獣ららむ~ (12/17 15:19) 編集・削除

それもアリガチですねー。「ふるさと」の「兎美味し(兎追いし)」や「工場の月(荒城の月)」なんかも。わたしはどちらも初期の頃に勘違いに気づいて食べ頃を逃してしまいました。

でも、「荒城の月」は、最初に覚えたその瞬間は、工場の高い煙突のそばに丸い月がかかっている情景を思い浮かべてましたね(入浴中に親から習ったのまで思い出せる)。そんでもって労働者たちがかかげる酒杯に月が映ってるの。杯は結婚式で使うような赤くて大きめのやつ(どんな想像やねん)。- 愚童 (12/17 21:04) 編集・削除

やつと自前ネタを思ひ出した。といつても幼時のそれではなく、けつこう成長してからのだけど。薬師丸ひろ子の歌ふ「セーラー服と機関銃」の「都会は秒刻みのあわただしさ」が「都会は病気だ。身のあわただしさ」と聞こえてた。「都会は病気だ」との断定もそれなりに意味ありげだつたもので。