伊豆旅行記です。まとめはこのへん>http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1459

伊豆といえば熱川バナナワニ園です。ドラえもんの道具をとり出すみたいな口調で「あーたーがーわーばーなーなーわにえんー」と読むと心が踊るあの熱川バナナワニ園です。

名前の通りワニがいます。もちろんそれもすごい。すごいけど、今回は別のものに注目してみたいと思います。

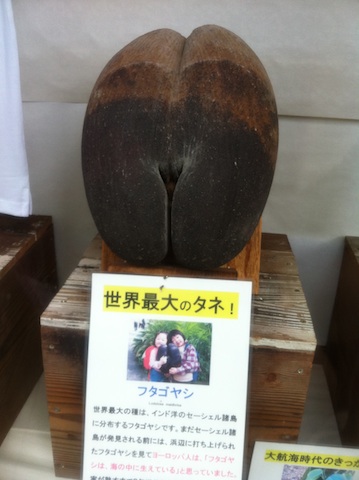

▲世界最大の植物のタネ。

熱川バナナワニ園は熱帯植物の栽培もややっています。その一環として展示されているこのタネ。セーシェル諸島にはえているフタゴヤシという植物の実だそうです。

なんでも、まだセーシェルが発見されていなかった頃、海岸に流れ着くこの実を見て、ヨーロッパ人は海中に生える植物の種だと信じていたとか。

世界最大というだけあって確かに大きいんです。子供が二人でかかえている写真が添えられていますが、枕かクッションみたいな大きさですね。重さはどのくらいあるんでしょうか。

しかし、ツッコミどころはそこだろうかと思うわけです。この種の前を通る人が、一瞬立ち止まり、みな何かを感じつつも、気付かなかったふりをして「大きいわね」などと口走ってそそくさと立ち去る、その居心地の悪さはなんなのか。

ズバリ言って、これ、エロくない?

エロいよね、絶対エロい。間違いなくエロい。どう見ても女性の下半身、ふくよかな腰とお股にしか見えない!!!

ああ、すっきりした。思ったことはズバリ口に出したほうがストレス解消になっていいわよ。うん。

▲キャベツを食べるマナティー。マナティーは鳥羽水族館にもいますが、あそこにいるのはアフリカマナティー。熱川バナナワニ園にいるのはアマゾンマナティーです。

▲美しい熱帯スイレンの数々。

▲白いイリエワニ。

▲湯煙をあげる温泉櫓。熱川バナナワニ園は、大地にみなぎる地熱パワーを利用して運営されているのです!

あと、写真にはとりそびれましたが、ここにはレッサーパンダが沢山います。すごく近くでみられます。彼らは風太くんのように直立したりはしませんが、じゃーじゃーシイコして、またぐらを木にこすりつけてマーキングしてるのとかを目の前でみせてくれました。かなり熱烈でした。

ちなみに、レッサーパンダはあちこちの動物園にいますが、たいていの動物園にいるのはシセンレッサーパンダという地域亜種です。ここにいるのはニシレッサーパンダ(ネパールレッサーパンダ)といってヒマラヤあたりに棲息するもので日本唯一の展示だそうです。

◎熱川バナナワニ園

http://www4.i-younet.ne.jp/~wanien/index1.htm

記事一覧

熱川バナナワニ園にある世界最大のタネ、しかしツッコミどころはそこなのか?

伊豆・稲取の八百比丘尼

石巻へ行った話なども書きたいのですが、とりあえず伊豆の写真をどんどん貼ってしまいたいと思います。

下の写真は稲取で写してきたものです。八百比丘尼(やおびくに)の像だと言われているそうです。

八百比丘尼伝説というのは大ざっぱに説明すると次のようなお話です。

・浜に流れ着いた人魚の肉を父親が持ち帰る(竜宮から持ち帰るという話もある)。

・人魚の肉を食べれば永遠に死なないと言い伝えられている。

・父親は気味が悪いから食べてはいけない、捨ててしまえと言う。

・娘は隠れてその肉を食べる。

・娘は歳をとらなくなり、両親が死んでも若い娘のまま生き続ける。

・尼になり、全国を行脚し、八百歳くらいで死ぬ(あるいは入定する)。

とても不思議な話です。手塚治虫の『火の鳥・異形編』はこの伝説をモチーフにしています。

冒頭に貼った写真中央の石像はその八百比丘尼の姿をかたどったものだと言われています。といっも、地元では賽の神(道祖神)だとしか思われていなかったそうですが、折口信夫が石像の持ち物から八百比丘尼であろうと言ったことから、そう考えられるようになりました。

今では崩れて跡形もありませんが、もとは手に椿の小枝と草履を持っていたそうです。その「椿」こそが八百比丘尼である証拠だと折口信夫は書いています。壊れてしまっているのが本当に残念です。

文学篇の扉の処に出した「八百比丘尼」の石像は、四年前の正月、伊豆稲取のれふし町で見つけたもので、おなじ本の中にある房主頭の「さいの神」、帳面をひろげた女姿の「さいの神」らしいものとの間に、すゑてあつたのである。此神像は、土地の人すら、唯「さいの神」とより、今では考へて居ない様だ。が、左に担げた、一見蓮華らしい手草(タグサ)が、葉の形から、椿と判断する外ない。

折口信夫『古代研究 追ひ書き』より

http://www.aozora.gr.jp/cards/000933/files/46948_26566.html

そういえば、姥神様とか、なんとか婆様と呼ばれる老婆の像が各地にあります。たとえば下の写真は長野県の遠山郷というところで写してきた「おさま婆様」の石像です。

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1168

あいにくと手持ちの写真はこれだけですが「姥神様」で検索するとさまざまな作例がみつかると思います。たいていは片膝を立てた座像で、手に杖を持って、恐い顔をしていたりします。三途の川のほとりにいるという脱衣婆なども同じような姿で作られます。

稲取の八百比丘尼は顔も手も欠けてしまっていますが、ポーズのとりかたが「○○婆様」「姥神様」に似てると思いました。

『古代研究 追ひ書き』には山の女神が山姥や八百比丘尼に変化していったことも書かれており、我ながら目の付け所は間違っていなかったとほくそ笑みました。

伊豆稲取の謎の巨石「畳石」と「舫石」

8月の伊豆旅行、日程のまとめはこちら

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1459

畳石

▲車が止まっててなんだかよくわからないと思いますが、よく見ると玄関先に「畳石」の看板がありますね。

▲車に隠れていたのは大きな石です。きれいに四角く切り出されているので人工的なものだとわかります。

これは 1603年の江戸城大改修で使われるはずだった石だそうです。表面の大きさが畳一枚分くらいありそうだというので畳石と名づけられたとか。重さは推定20トンくらいだそうです。

これだけの大きな石を船にのせて江戸まで運んだそうですよ。伊豆・稲取の石は固くて耐火性にすぐれているというので、昔から城の石垣などに使われていたそうです。

▲このような石が同じ家の前に二個ありました。この写真は玄関に向かって左側にあったもので、二枚目の写真とは別の石です。

切り出されたものの何かの理由で運ばれなかった石が稲取の町にはいくつか残っているそうですよ。

ところで、伊豆から石を切り出したといえば、千葉県市川市の弘法寺にそういう伝説があります。日光東照宮を作るため、伊豆から切り出して船で石を運んでいたところ、どうして船が動かなくなってしまい、しかたなく石をおろし、その石は寺の石段に使われたというのです。

◎涙石と手児奈の伝説(市川市)

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1404

問題の石段の写真はこちらをどうぞ。

舫石

こっちのは舫石(もやいいし)と呼ばれているものです。巨大な丸い石に穴があいています。

舫うというのは船をつないでおくことです。この石の穴に船を綱でむすびつけて使ったのだろうと言われているそうです。

謎の、とかタイトルつけておいて、どっちもぜんぜん謎じゃないですね。すみません。

ただ、本当に船を舫うために使われたかどうかは、実はよくわかんないらしいんですよね。昔からそう呼ばれてたというだけみたいです。

タグ:伊豆

8月の伊豆旅行についてのまとめ

今年の夏は暑くて、旅行のまとめ記事も書かずに放置してるんですが、たまに車で出かける時の参考に読んでくださる方がいらっしゃるので、手のつくところからやっときます。

まずは8月20〜21日の伊豆旅行。葛飾区内出発で、自家用車で移動(運転はおともだち)、一泊二日の旅でした。写真は面白そうなものは別の記事をたてて後ほど追加していきますね。

8月20日

06:30ごろ 葛飾区内を出発

・環七が渋滞

・7時過ぎに加平から高速に乗る

・首都高が渋滞

・等々力の先にトラックのタイヤが落ちててそのせいで渋滞してた

・東名に乗ったらすごく空いてた

09:50ごろ 足柄SA(下り)で休憩

・ここにはSA内に快活CLUBというネットカフェがあったはずなのに高速とは関係ない場所に移転しちゃったらしい。もし上り側にあったら使いたかったんだけどね。

10:30ごろ 沼津で高速を降りる。渋滞おそるべし。

・下の道も混んでる。

・途中に柏谷横穴群(だったかな?)の道標を見たけどココまで来るのに時間がかかったので寄れなかった。埼玉県比企郡にある百穴と同じような古墳群らしい。見たい。

12:00ごろ 浄蓮の滝に到着。

・滝自体は見事だけど、沢は釣り堀になっててお金払わないと沢には下りられない。

・お土産屋さんでやってるらしい山葵田がある。

・女郎蜘蛛と弁天様の伝説があるらしい。

伝説の詳細と滝の写真>http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1464

12:45ごろ いのしし村の跡地に到着

・本当に跡地、何もない。

・いのしし村が閉園したのは何年か前らしいけど、あちこちに看板が残っていて、あたかもまだやってるかのような印象を受ける。どうなってるの伊豆って。

13:21ごろ 道の駅天城越えにて昼食

・食事はイマイチというか、可もなく不可もなくというか…

14:40ごろ 熱川に到着、みかんワイナリーに立ち寄る

・地元の夏みかんで作ったワインがある。普通のとドライと、あと何種類か夏みかんのお酒がある。車を運転しない人は試飲できる。沢山飲むお酒ではなく、食前酒やデザートとしてキュウッと一口だけ飲むのが美味しいお酒だと思う。食事には合わない。気に入ったので購入した。

15:00ごろ 熱川バナナワニ園到着

・もちろんワニが沢山いる。ワニ愛にあふれた場所。

・ワニだけでなく熱帯の植物が沢山あり、もちろんバナナの木が沢山ある。いろんな品種がある。

・実はレッサーパンダの展示もすごい。数も沢山いるし、金網ごしだけど目の前で見られる。ただ、動物はかわいいものだという固定観念のある人は夢が壊れるので行かないほうがいいと思う。ここのレッサーパンダは目の前で木の枝にまたぐらこすりつけてガンガンにマーキングするしシイコたれるしすごいよ。もしかすると発情中だったのかもしれないけどね。ちょっと面白かった。

・ドリアンのアイスクリームとか売ってる。美味しいよ、臭うけど。

・このへんの温泉はすごい勢いで湧いてるんだね。あちこちに櫓があって、ボコボコ音がしてる。ある種のパワースポットだと思うんだけど、町が寂れているのはなんでやねん。

写真>http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1463

写真>http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1423

17:00ごろ 伊豆熱川駅前で足湯に入る、無料。

・ここは温泉資料館が併設されてて、資料館が終わるので17時でお湯を止めちゃうらしいです。でも足湯は自由に入っていいみたいです。館の人が通った時に「もうお湯は止めちゃったんですよ、すみませんねー」って言ってました。この時点ではまだお湯は熱くて気持ちがよかったです。

・足湯を出て町をぶらつく。お盆を過ぎてるせいか土産物屋は全部閉まってる。あるのはホテルと旅館だけ。

18:30ごろ 熱川ほっとぱぁーくという別の足湯に入る。

・海辺にあって景色はいい。公園みたいに整備してあって見た目は楽しそう。ただしお湯が温くてぱっとしない。19時までやってて無料。

19:30ごろ 熱川の燦というお食事処にて食事

・普通の居酒屋だと思うけど繁盛してる。海の幸がおいしい。マンボウの腸(百広)の串焼きとか変わったものがある。

20:40ごろ 稲取の宿に到着。

・このあたりにはネットカフェがないので今回は民宿のようなところを予約しておいた。施設は古かったけど温泉が湧いてて安いのでいい感じだった。

(就寝)

8月21日

08:30ごろ 宿を出る。

・稲取にも見どころがけっこうありそうなので帰りによることにする。

・稲取〜今井浜あたりで朝食を食べられる場所を探したけどみつからなかった(ファミレスは早朝からやってない)。お盆時期だと朝からあいてる店があるみたい。シーズンを少しでもはずすと不便になるらしい。完全に観光で栄えてる感じ。

・仕方なく今井浜海岸近くのコンビニでお弁当を買って食べた。

・そのコンビニの前には都会では珍しくなった円筒型のポストがある。写真>http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1457

09:30ごろ 今井浜海岸でお弁当を食べて海水浴。

・伊豆の海は波が荒くて強烈にしょっぱい。

13:00ごろ 稲取にもどり、浜っ子という中華料理屋で昼食。

・稲取のローカルフード肉チャーハンを食べた。肉チャーハンというか、あんかけチャーハンだった。この料理自体は変わってないけど、これが稲取では普通だっていう現象が面白いよね。

・この店以外にも肉チャーハンを出す店が沢山ある。何軒かまわったけれど休みだったり、夜からだったりして、ここしかみつからなかった。写真>http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1461

・このあとは宿にあった観光地図を参考に稲取の見どころめぐりをした。

13:30ごろ 舫石

・巨石に穴があいていて、船をもやったのではないかと言われている。写真>http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1460#moyai

13:50ごろ 稲取灯台跡

・少女が一生涯かけて火を灯しつづけた灯台の跡。

# 勝手に妄想して少女とか一生涯とか書いてしまいましたが、この灯台を守っていた萩原すげさんは、大正3年、20歳の時に女性ではじめての灯台守になったそうです。10人の子育てをしながら17年間灯台を守りつづけましたが、昭和17年に戦争で休灯になったので引退したということです。

・「稲取岬灯台」とは別のものです。

・このあたりに「はさみ石」という絶景を見られると聞いて探し回るがみつからなかった。地元の人に聞いたところ、今はがけ崩れかなんかで陸からは近づきにくい状態になってて、船で見に行かないとだめだとか。いつごろそうなったのかわからないけど、宿でもらった観光地図はそんなに古くなさそうなのに何も書かれていなかった。伊豆むずかしい。一見さんにやさしくない。

14:10ごろ 畳石

・四角い巨大な石が民家の前にゴロッと置かれてる。江戸城の石垣にするための石らしい。こういうのを和歌山だかどこだかから切り出してきて船で運んでたそうな。時には運び切れずに捨てられたものがあったということ。#石は東伊豆で切り出されたものだそうです。和歌山から運んだのは材木だったかも。

写真>http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1460

14:30ごろ? 謎の土産物屋で謎歴史の話を聞く

・縮緬細工のつるし雛を売ってるお店で店の中に古い歴史の資料が沢山ある。このあたりで有名な廻船問屋だかなんだかをやっていた家で、オヤジが言うにはうちにしかない貴重な資料が土蔵に沢山あったとか。多分本当にすごいものも沢山あるんだけど半分くらいはトンデモの類いかもしれない。が、そのトンデモがとてつもなく面白い。伊豆といえば頼朝が島流しにあってた場所で、この地で結婚した頼朝には子供がいるんだけど幼くして死んでるはず。ところがその子が生き延びてどこそこで育てられてたなんていう話の証拠をオヤジが持ってるらしい。店に来た人がその子の墓の場所を知ってると言ったそうだから史実かどうかは別として伝説としては存在してたんだと思う。その手の話を沢山きいた。店主としては博物館を開きたいらしい。ぜひ開いてほしい。話が全部トンデモだとしても、そこがいい。それが面白い。断然応援する。ちなみに、それだけの資料を持ってるのに町の役人は一度も挨拶に来ないとぼやいてた。がんばれオヤジ。わたしはすごく面白かった。

14:40ごろ 八百比丘尼の石像

・竜宮城でもらった人魚の肉を食べて800年生きたという少女の伝説がある。ちなみにここだけじゃなく日本全国に同じ話がある(笑)写真>http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1462

14:40ごろ 竜宮神社

・この地には竜宮城伝説があるらしいけどここは小さな神社があるだけ。

・神社あるから竜宮伝説もあるのかと思ったけど、もしかすると伝説とかないのかも。

・この神社のあるところを竜宮岬公園といって、なぜか鳥羽一郎の『愛恋岬』という演歌の碑がある。

・どんつく神社も竜宮岬公園内にあるっぽい。

・稲取岬灯台というのもここにある。

・ってことは「竜宮岬」とかいうのはただの愛称で、正しくは稲取岬なのかも?

・なんかもうさっぱりわかんない。

・恋人の聖地にしたいらしい。

15:00ごろ どんつく神社

・巨大なまら様がとりつけられた神輿がある。6月にまら様をかついで練り歩く祭りがあるとか。霊験あらたかなる写真>http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1466

・このあとは天城方面へ移動、来るときは国道414の新道を走ったけれど、帰りは旧道を通ることに。

16:30ごろ 二階滝をかいま見る

・ほんとにかいま見るだけ。夏は木々がおいしげっててほとんど見えない。なお、二階滝は国道414号の新道からは見られないっぽいです。そういう名前の駐車場みたいなところはあるんですけどね。

17時ごろ? 旧天城トンネルを見る

・このあたりは電波が入らずツイートできなかった。

・歌に出てくる天城峠は旧道をくねくね進んだ先にある。途中舗装されていない場所なんかもありちょっとスリルがあるがいちおう車で行ける。ただし、渋滞するとウンザリするような悪路なので行きたい人は海水浴や紅葉のシーズンをはずしたほうがいいと思う。

写真>http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1465

17:30ごろ うすさま明王の明徳寺に到着

・うすさま明王は便所を守護する仏様。おまたぎ、おさすり、などのコンテンツ(?)があるはずですが16時までだそうで、本堂前でお参りのみ。

・黄色い達磨が沢山奉納されてる。そういえば長野にも黄色い達磨があったような。中部地方は達磨が黄色いのだろうか?

・このあとはまっすぐ帰る方向で高速の乗り口に向かったが、とにかく湯島のあたりの下の道が混雑して動けない。伊豆は東京から近くて良さそうだけど渋滞がひどくて身動きとれない。

19:30ごろ 足柄SA上り

・高速も渋滞してるのですごい人。食事するにも席がない。

21:20ごろ 海老名SA上り

・こんな時間なのにすごい人。人ばっかり。もうレストラン関係はしまる時間。フードコートにどっさり人がいて、食事を注文しても座る場所がない。わたしたちは注文を済ませてから空きそうなところで待っていたのに、横から親づれが来て座っちゃおうとするので「待ってたんですよ」と言ったら睨まれた。睨み返したら別のとこに行ったけど。

23:50ごろ 葛飾区内到着(帰宅)

タグ:伊豆

今年みつけた柑橘類:平兵衛酢(ヘベス)

写真は東京のスーパーで今年の9月下旬に買ったものです。スダチのような柑橘類で、平兵衛酢と書いて「へべす」とか「へべず」などと読むそうです。

ヘベスは宮崎県の伝統的な果物で、今から180年前に宮崎県日向市の富高という地区で長曾我部平兵衛という人が発見したと言われているそうです。

スダチよりもひとまわり大きく、カボスよりも香りがやさしく、柚子よりも皮が薄くてたっぷり汁がとれる、というのが特徴で、焼き魚に絞るなどして地元では昔から愛用されているらしいですよ。

あまりに美味しいので、地元では結婚する時にへべすの苗木を持って行き、育てて料理に使うそうです。おかげでこの地区のお嫁さんは料理上手と言われているとか。

◎まるごと宮崎 平兵衛酢

http://www.miyazakiya.jp/webshop/hebesu/

これだけ情報が氾濫して、テレビやなんかで地方のものが紹介されているのに、その土地固有のものが残っているものですね。

ヘベスは今年ずいぶん見かけるようになったので、あっという間に全国進出を果たしたわけですが、みなさんの家の周りにも、まだまだ知られざる地元農産物があるかもしれませんよ。

タグ:食材