しつこく長野旅行記です。2日目の21日は大鹿村で歌舞伎を見て、伊那市駅のまわりで夕飯を食べてから高速で帰りました。

ローメンとおたぐり

▲うしお(伊那市)のローメンとうしお煮

伊那といえばローメンは有名ですが、今回は「おたぐり」と言われるものに注目してみました。

おたぐりは馬の腸のことだそうです。たぐるようにして洗うのでそう呼ぶのだとか。伊那は馬肉の産地だそうです。

写真手前はローメンで有名なうしおの「うしお煮」です。店では特になんの説明もしてないのでスルーしてしまいがちですが、豚ではなく馬の腸を使っているそうです。

馬モツは豚と違って脂肪分がなく、さっぱりした煮上がりなんですね。このお店のは塩味で仕上げてあってやさしいお味でした。

馬のモツを使った煮込み料理は「おたぐり」などの名前でいろんなお店にあるそうです。最初は別のお店に行くつもりだったのですが、営業時間になっても開店する様子がなかったのであきらめました。

ローメンについては過去にいろいろ書いているので下記をどうぞ。

◎うしおのローメン

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=931

◎萬里のローメン(記事長いですが中ほどにあります)

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1333

昆虫食

▲かねせん(伊那市)で購入したイナゴの佃煮(右)と蜂の子(左)

▲こんなパックにぎっしり詰めて、それぞれ量は100gくらい。イナゴは500円、蜂の子は3000円でした。

▲かねせんはこんなお店。2010年8月ごろの写真。

伊那市で昆虫食というと、伊那IC近くにあった「かねまん」が有名でしたが、残念ながら閉店してしまいました。

もう一軒、伊那市駅近くの商店街に「かねせん」というお店があります。名前が似てますが別の人がやっているお店です。

昼間いくとお店に人がいないことが多いんですけど、この日はたまたま開いていたので寄ってみました。

お店をやっているのはおばあちゃんです。ショーケースの上で何か細かいことをしているなと思ったら、クロスズメバチの巣からピンセットで蜂の子を抜いているところでした。

蜂の巣は、野性のものだけじゃなく、飼育(養殖)されたものもあるようです。その蜂の巣がどっちかはよくわかりませんけど、小さな箱ひとつで1万円するとかいう話でした。

佃煮にしたのはありますかって聞いたら、ありますよって奥から出してきてくれたのが、写真の蜂の子です。白っぽいのが幼虫と蛹、黒い部分は巣から飛び立つ寸前の成虫です。

おいくらですかと聞いたら「このパックにいっぱいつめて(100gくらい)3000円ですよ」と言うので、最初はとても手が出ないとあきらめかけました。

でも、クロスズメバチが珍しくなってることや、手作業で抜いている手間を考えたら妥当な値段だし、この時期でないと手に入らない旬のものなので、思い切って買っちゃいました。

味の説明は難しいのですけど、成虫が入っているのでサクッとした食感もあり、幼虫と蛹はやわらかく、味付けがいいので全体としてはとても上品な味わいです。ご飯のお供に最適です。

◎かねせん

http://www.inatown.com/joho4.html

通り町商店街の店舗案内です。下の方までスクロールするとかねせんの住所や定休日などが見られます。

今回の旅のまとめ(車で移動)

1日目

葛飾区内を出発

|

|三郷西から高速にのり移動(事故渋滞 x3)

|渋滞しなければ2時間くらい、今回は渋滞で3時間半くらい

|

小諸インターでおりる

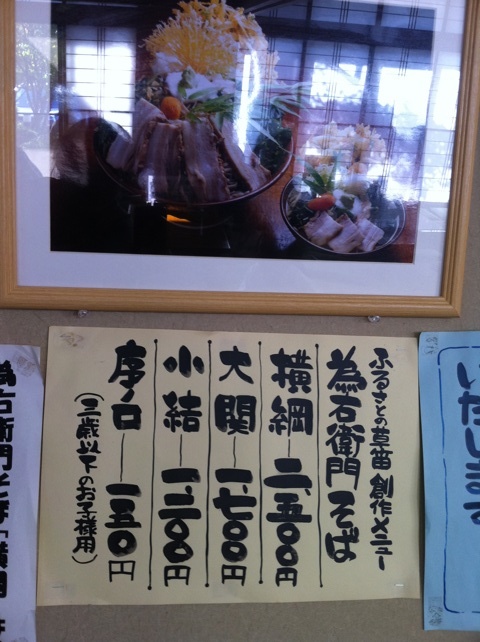

東御市:草笛で為右衛門蕎麦を食べる

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1449

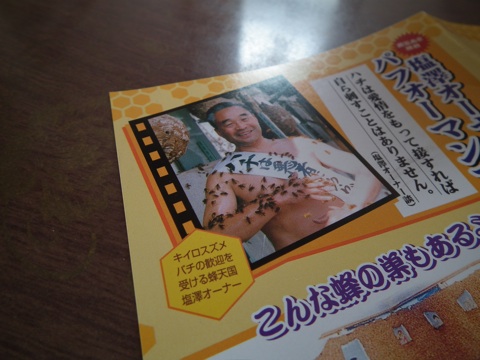

東御市:蜂天国を見る

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1450

|

|小諸インターから高速に乗り移動 2時間くらい

|

伊那インターでおりる

伊那市:温泉入る↓ここを利用「みはらしの湯」

http://www.ina-city-kankou.co.jp/cms/modules/tinyd6/index.php?id=2

|

|一般道で移動、1時間半くらい

|

飯田市:元善光寺近くのネットカフェで漫画読んで仮眠

2日目

飯田市を出発

|

|一般道(山道)を移動、1時間くらい

|

大鹿村:村歌舞伎を見る

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1447

|

|一般道(山道)を移動、高遠経由で1時間半くらい

|

伊那市:ローメンとおたぐりを食べる

伊那市:かねせんで蜂の子とイナゴの佃煮を購入

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1451

|

|伊那インターから高速で移動(事故渋滞x1)6時間くらい

|

三郷西インターでおりる

という感じでした。

三郷西〜伊那は、早朝など空いてると4時間くらいです。日曜の夜の上りは事故などなくても混む傾向にあるので5時間くらいかかると思います。