東塩釜の駅から仙石線に乗ったのは17時半ごろ。あたりは美しい夕暮れでした。仙石線はまだ全面復旧しておらず、松島海岸から矢本まで代行バスです。

◎マンガッタンライナーと代行バスの旅(2011年8月)

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1189

仙石線のことは去年も書きました。よかったらこの辺読んでください。

代行バスの窓から見える風景は去年の夏に見たのとあまりかわらず、壊れた家や店などがそのままになっていたりします。去年は気付かなかったコンビニが沢山目に付きました。新しく出来たのか、復旧したのかはわかりませんが、ちゃんと営業してました。

代行バスに乗っているのは、地元の人が多いんでしょうが、わたしのようによそから来た人も少し乗ってるようでした。観光客なのか、親類に会いに来たのか、その辺はわかりませんけど。話し声に耳を傾けると、窓から見える風景にいちいち驚いているのでわかります。

沿道の田んぼは田植え前で何も植えられていませんでした。それなのにあちこちの田んぼに水が引き入れられて、しかも流れてる状態になっていました。津波で浸水した田んぼの土壌改良でしょうか。

矢本駅でバスから電車に乗り換えて、石巻駅に到着したのは19時前です。あたりはすっかり夜になっていました。

お昼もろくに食べていないので、とりあえず食事をしたいなあと思い、駅の南側を少し歩いてみましたが、あいてるのは居酒屋くらい。中華料理店が営業してたので、ちょっと覗いたら満員でした。

石巻で一泊するつもりなので宿を探さなければなりません。もし泊まるところがみつからなかったら、仙石線の終電で仙台までもどろうと思ってます。終電が21時2分なので、ご飯に並んでるヒマはなさそうです。

たしか駅の北側を少し歩いたところにネットカフェがあるはずです。これは出る前に調べました。石巻市内にあったネットカフェは、震災後にみんな閉店してしまいましたが、最近になって自遊空間が戻ってきたみたいです。

わたしはネットカフェ好きなので旅先でもよく利用します。というか普段はあまり入れないので旅先で積極的に利用して漫画を読んでます。今回も泊まれればネットカフェでいい(いや、むしろネットカフェがいい)と思うのですが、ネットカフェの不便な店は、行ってみるまで席があるかどうかわからないってこと!

日曜の夜なのできっと空いてるでしょうけど、やや小走りに様子を見に行きました。もし席がなかったらホテルか旅館に電話して宿を取らなきゃならならなりません。みんな営業はしてるみたいですが、本調子ではないのか楽天トラベルなどから予約できない店ばかりで、ちょっと面倒です。宿がみつからなかったら21時過ぎの電車に乗らなきゃならないわけで……あたふたあたふた。

ネットカフェのある場所までたどり着いてみると、そこは石巻バイパスとかいう大通り沿いで、まわりにはファミレスなどの飲食店、TSUTAYA、ホーマック(ホームセンター)、ドラッグストアなどが立ち並ぶ賑やかなところでした。ここだけ見てると震災があったことを忘れてしまいそうです。

問題のネットカフェはというと、店のまわりに止まってる車などを見る限り混んでなさそうです。

それなら入る前に食事しなきゃ。とにかく腹減ったー。目の前にくるまやラーメンがあったので、もうそこでいいやと飛び込んだら、その店もすごく繁盛しててお客さんが大勢いました。カウンターには座れたので、ネギみそラーメンと餃子を注文しました。やけに大量のラーメンがでてきて、餃子はいらなかったかと少し後悔しつつ完食。

20時を過ぎた頃にネットカフェへ行き「今からだとナイト8時間パックと通常12時間パックのどっちがお得でしょうね」などと聞いてみたら、出る時にお得なパックで計算されるので大丈夫ですよと言われました。

そういえば、強風のせいでいわき駅から動けなくなった時(この記事)、仕方なく入った自遊空間でもそんなこと言ってたっけ。その店だけかと思ったら全店でそうなったのね。便利になったものだなあ。

翌朝は朝7時の電車で渡波駅まで行ってみる予定です。まだ21時前なのでゆっくり漫画を読む時間がありますね。

あら、今回は文字ばっかり。写真が一枚もありませんでした。

記事一覧

東北旅行:塩釜から石巻へ

水元公園の空間放射線量 4月25日

旅行記の途中ですが、いつもの空間放射線量です。夏休みの宿題みたいに地味に定点観測を続けています。

測定結果 2012.04.25. 曇り、やや風あり

1. 野鳥のサンクチュアリの外側

0.26μSv/h

2. 芝生広場のまんなか

0.21μSv/h

3. 広場脇の林

0.14μSv/h

4. 閘門橋の近く

0.18μSv/h

# 測定はなるべく週に一度くらいややろうと思ってます。仕事でやっているわけではないので自分の都合で気まぐれに実行します。

使用機器

エアカウンターS(AIR COUNTER -S)を使っています。

詳しくはこちらの記事を読んでください

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1305

測定方法

地上 1メートルで計測します。これはちょうど大人の腰くらいの高さです。

エアカウンターSのスイッチを入れ、35秒のカウントダウン終了後、さらに30秒待ってから、10秒ごとの値を9回メモして平均値を求めます。

測定ポイント

より大きな地図で 放射線量調査 を表示

公園内とそのまわりの四ヶ所で調べます。黄色いポイントの右から

1. 野鳥サンクチュアリの外側

2. 芝生広場のまんなか

3. 芝生広場脇の林

4. 閘門橋の近く

場所が偏ってますが、長く続けなければ意味がないので自分が良く行く範囲に設定しました。

注意事項

素人が精度の低い機器で計測しています。お遊びの域を出ないということを念頭においてご利用ください。

葛飾区による測定結果

http://www.city.katsushika.lg.jp/34/9539/index.html

このページ内を「空間放射線量の定点測定結果について」で検索。

リンクをクリックした先にあります。

毎月25日に更新されます。

今日の水元公園

▲アオサギ

▲ナミテントウ、だと思う。ナミテントウは色のバリエーションが多すぎるし、大きさの個体差もはげしいので難しい。

▲車の撮影をしている人たち。通常は公園内に車を乗り入れることはできませんが、許可を取ると入れます。新緑が美しい季節になると、よく車の撮影をしてる人たちがいます。

東北旅行:おこしかけの石と七曲坂

御釜神社を参拝したあとは、鹽竈神社(しおがまじんじゃ)にもお参りすることにしました。

鹽竈神社は山の上にありまほす。土地勘がないので、いつも駅のほうから坂道を上ってお参りしてました。でも、本当は山の南側にものすごい階段があって、そこが本来の参道っぽいです。

▲これがすごい階段。いつかこれも攻略せねばなるまい。

でも、この石段ですら鹽竈神社の歴史の中では新しいものなんです。本当に古くからある本来の参道は七曲坂(ななまがりざか)といって、山肌を削って作った坂道です。

七曲坂は鹽竈神社にまつられているシオツチノオジ神が通った道だと言い伝えられています。そして、坂の下には神様が休んだとされる「おこしかけの石」があります。

▲猿田彦の石碑の足下に見えている、なんのへんてつもない石が「おこしかけの石」だそうです。

江戸時代の古文書にも「影向石(ようこうせき)」や「神憩石(しんけいせき)」という名前で出てくるそうです。

ただ、一説によると、写真の石ではなく、もっと巨大な石がこのあたりに埋まっているとも言い伝えられており、真実は謎の中にあるようです。

影向石といえば江戸川区小岩のお寺にも同じ名前の石があります。

◎影向の石〜伝説の宝庫、善養寺(江戸川区)

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1238

詳しくはこちらをどうぞ。写真もあります。寺に入った泥棒が、この石に足をのせたところ金縛りにあい、そこへご本尊様の不動明王が現れて、泥棒を改心させたという伝説です。

塩釜の影向石は、江戸川区にあるやつと、大きさといい、形といい、とてもよく似ています。どこの伝説がオリジナルかわかりませんが、江戸時代にこの手の話が流行ったのかもしれません。

おこしかけの石を見たあとは七曲坂をのぼりましょう。石がある公園の裏手に入り口があります。

▲これが七曲坂だ!

七曲坂はナントカ古道と呼ばれる道のように舗装もなにもされていない昔の道でした。路面は平らではないので歩きにくく、この先もっと険しくなったらどうしようと、少しドキドキしました。坂道は上りより下りが恐いんです。

でも、先に登っていったカップルを見るとお姉さんはサンダル履きだったので、まあ大丈夫だろうと先に進むことにしました。

少し登っていくと、道が突き当たり、折れ曲がって登っていく道が続いていました。それを何度も繰り返して登っていきます。なるほど、七曲の坂とは良く言ったものです。

▲坂の途中に穴があって、中に水が湧いていました。坂の下にあった案内板に「金花水(きんかすい)と呼ばれる湧き水があって、かつては参拝者の喉を潤していた」と書いてありました。これがその泉でしょうか?

ずいぶん登りました。曲がり角がいくつあったかは数えそびれました。だいぶ息が切れた頃にてっぺんに到着。たどりついてしまえばそれほど険しい道でもなかったと思います。

▲上から見下ろして撮影。どっちが上なんだかわからない写真になってしまいました。

見下ろすと下には現代の街並みが見えるわけですが、坂道だけは時が止まったように昔のままです。あたりの森からはウグイスの声が響きます。とても良い道でした。

▲鹽竈神社のウグイスの鳴き声です。残念なことに後を走る車の音を拾ってしまい後半が騒がしい感じになってしまいました。県道3号から鹽竈神社の方角を見上げて撮影しました。この森の中に七曲坂が通っています。

タグ:東北旅行2012年春その2 伝説

東北旅行:御釜神社

今回、塩釜に立ち寄ったのは、御釜神社の神宝を見るためなのです。

御釜神社というのは、その名前のとおり、釜をおまつりした神社です。なんの釜かっていうと、塩を作るのに使う釜のことです。

むかしむかし、シオツチノオジという神様がいました。山幸彦が兄の釣り針をなくして困っている時に、海神の国へ行く方法を教えてくれた神様です。

あるとき、タケミカヅチ神とフツヌシ神が高天ケ原から日本を平定するために降りてきた時に、シオツチノオジは道案内をして東北へ導いたということです。

二柱の神は役目を終えると帰っていきましたが、シオツチノオジはこの地に残り、土地の人々に塩の作り方など、さまざまな技術を伝えたと言われています。

その、シオツチノオジ(塩土老翁)がまつられているのが鹽竈神社(しおがまじんじゃ)で、彼が使ったとされる釜がまつられているのが御釜神社です。

▲ここが御釜神社です。由緒ある神社ですが、とても小さいんです。商店街の中にあって、言われなかったら通り過ぎてしまいそうです。

◎2011年8月の訪問記:御釜神社

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1187

先に書いた通り、この神社には、シオツチノオジが塩を作るのに使ったとされる四つの釜がまつられています。本来はおかまが七つあり、そのうちの三つは盗賊に持ち去られたとも言われています。

盗まれた釜は、ひとつは海に落ち、もうひとつは田んぼに埋まり、もうひとつは池に沈んでいると言い、その場所には今でも釜に関係した地名がついているそうです*1。

残った四つの釜は御釜神社に今でもまつられています。そして、100円払うと誰でも見せてもらえるのです。

▲この中に神宝の釜がある!

社務所の呼び鈴を鳴らすと、お婆ちゃんが出てきました。普段着の、どこにでもいそうな普通のお婆ちゃんです。神話時代のお釜のご開帳だというのに想像以上にカジュアルです。

お婆ちゃんに「100円ですよ」と言われ、緊張で震える手で小銭入れから100円玉を取り出します。お婆ちゃんは小銭を受け取ると、閉ざされた門の前で小さく柏手を打って頭を下げました。カジュアルだけどちゃんとしてる。わたしも一緒に頭を下げました。

するとお婆ちゃんは、慣れた手つきで門をあけ、木の扉をあけました。すると、もうそこには四つのお釜があるのでした。神話時代のお釜なのに、あっけないほどそこにあるのです。

お釜はかなり大きなものです。丸くて 直径が 1m ちょっとありそう。たぶん鉄製で、やけに分厚いものです。それが地面に四つ置いてありました。地面に直ではなく、石の台座のようなものには乗っているのですが、台座も低いので、ほとんど地面に置いてあるような感じです。

そして、釜のある場所には屋根がありませんでした。奥の壁には庇(ひさし)がありますが、手前はまったくの雨ざらし。神話時代からあるお釜なのに、こんな状態で大丈夫なんでしょうか。実際お釜には水が入っています。鉄サビが浮いている、赤茶色の水です。

呆然とお釜に見入っているわたしの横で、お婆ちゃんは観光ガイドのように慣れた口調で説明をはじめました。

この釜の水は一年に一度、海から水をくんできて入れ替えるそうです。塩水である証拠に、御釜の表面にうっすらと塩がふいています。お婆ちゃんが言うには「夏には真っ白になるけれど、この時期(4月)にこうなるのは珍しい」ということでした。

夏に塩をふくということは水が蒸発しているということなんですが、不思議なことにどんなに日照りがつづいても釜の水が干上がるということはないそうです。

それに、先に書いたとおり釜の上には屋根がありません。それなのに大雨がふっても釜の水があふれることがないというのです。

「国に災いがあると、水の色が変わるとも言われてます。それが一番有名な伝説ですね」

お婆ちゃんはそう言って、わたしの顔をちょっと見たような気がします。たぶんそこで普通の人だったら「震災の前に色が変わりましたか?」と聞くんだと思いますが、わたしはすっかり御釜様に夢中でそんな質問口から出ませんでした。

お婆ちゃんはさらにこんなことも言いました。

「奥の釜と、手前の左側の釜は700年くらい前のもので、右手前のが一番古くて一千年くらい前の…」

それをわたしは、ただぼーっと聞き流してしまったので数字が正確ではないかもしれません。とにかく、四つのうち三つは数百年前のもので、右手前のやつだけ千年だか二千年だか前のものだと言ってました。

あとで考えたら神話時代が七百年前のはずないし、すべての釜が同じ時期に作られたわけじゃないというのも妙な話です。少なくとも新しいやつはニセモノ、いや、レプリカだってことですよね。

でもね、新しいったって何百年も人が大事にしてきたものなんです。それだけで神々しいんです。芭蕉や曽良だってこの御釜を見たんですから。

未ノ尅、塩竈ニ着、湯漬など喰。末ノ松山・興井・野田玉川・おも ハくの橋・浮嶋等ヲ見廻リ帰 。出初ニ塩竃ノかまを見ル。

「曽良旅日記」

というわけで、御釜神社の御釜初体験記でした。かなり気に入ったので今度行くことがあったらまた見ようと思っています。その時は「700年は神代にしては新しいですね」くらいのことを、ツルッと口走ってみようかな。

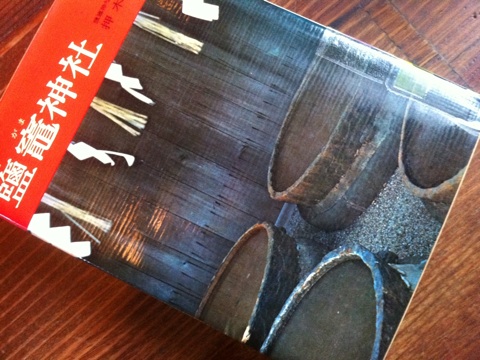

なお、御釜は撮影禁止のはずです(鹽竈神社に許可をとると撮影できるらしいですけど)。わたしは写しませんでしたが、以下の本の表紙に実物の写真が掲載されています。

『鹽竈神社』

古い本なので買えないと思います。興味のある方は図書館で探してみてください。

*1:1.釜ケ淵:新浜町の東北区水産研究所の先 2.野田の釜田:塩竃陸橋下 3.塩竃殿:富谷町志戸田の行神社

タグ:東北旅行2012年春その2 伝説

東北旅行:塩釜の町までやってきた

船岡で観音様を見たあと、また電車に乗って本塩釜駅で降りました。今回は御釜神社の神宝を見ようと思ってます。その前に町の様子を少し書いておきます。

▲JR本塩釜の駅です。

駅前はだいぶ片づきましたがエスポートというベーカリーなどが入っているたてものは廃虚のまま残ってました。

エスポートの向かい側の三角のビルに塩釜の物産を売るお土産屋さんが入ってて、帰りに見ようと思っていたら17時に閉まっちゃうみたいで入れませんでした。

▲駅前の信号が復旧してる…と書こうと思って写したのに、信号の灯りがうまくうつりませんでした。

駅前の信号は去年の8月にはまだ止まったままでした。震災後5カ月もたっているのになぜ復旧しないんだろうって驚きました。でも今はすっかり修理されて正常通り動いてます。

写真右上の四角い箱のようなものは、以前は震災で壊れたままの時計がついていました。取り外されたってことは、近々あたらしいものを取り付ける予定があるのかもしれません。

▲プレハブで営業中の商店街です。

以前来た時は、津波でシャッターが曲がったビルや、倒れそうになっている古い建物がそのまま残っていました。今はそれがずいぶん取り壊されて、空き地が増えています。

空き地にプレハブ小屋をたてて営業している商店街がありました。食堂や床屋さんなどの看板が出ています。食事がしたかったのですが、日曜定休だとかでやっていませんでした。

▲東塩釜駅の方向に歩いていくと、まだ被害のあった建物が残ってます。

関連記事:2011年4月29日の訪問記事

本塩釜駅の北側

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1079

本塩釜駅の南側

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1080

関連記事:2011年8月9日の訪問記事

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1185