二日目(8月10日・水曜日)

二日目は石巻と石越を回るつもりで予定を組んだので、それほど気張らずに出発しました。しかし今思うともっと朝早く出発するべきでした。石巻からさらに代行バスを乗り継いで女川まで行けたはずです。

石巻〜女川間も津波の被害がひどく、今も電車が不通のままです。代行バスは朝と夜に集中していて、昼間は本数がありません。そのため、どうしても予定に組み込むことができませんでした。

というわけで女川はあきらめて、石巻まで行きます。

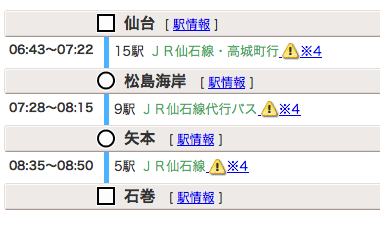

仙石線の代行バスは、松島海岸〜矢本間を走っています。代行バスは青春18きっぷでも乗ることができます。

松島海岸で電車を降りたら、もう駅前にバスが二台とまっていました。両方とも同じ時刻に発車するというので、空いてるほうに乗りました。

▲こんなバスが走ってます。

矢本でバスを降りて電車に乗り換えです。電車の時刻をろくに見ていなかったので駅でけっこう待ちました。20分もあるなら駅前を少し探検すればよかったです。

◎マンガッタンライナーと代行バスの旅

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1189

電車に乗って石巻にはおおむね予定通りに付きました。石巻では街を歩いて、萬画館がどうなってるのか様子を見て、お昼ご飯を(といっても店があいてなかったのでスーパーで弁当を買って)食べて、駅の中にあるマンガッタンカフェでコーヒー飲んで、石越方面へ行く電車に乗りました。

小牛田の駅前にすっぽこ汁を出す店があるので、ほんとは寄ってみたいんですけど、石越からのバスの便を考えると、一本でも電車を逃すともうアウト。田舎は電車よりバスが厳しいですよ。バスに乗らないと行けないような場所に観光地があるのに、そのバスが日に五本とかあったらいい方なんですから…

石越で30分くらいバスを待って、石森字町の石ノ森章太郎ふるさと記念館へ。ここには過去に二度来ているので特に用事はなかったんですけど(えっ)、生家が閉鎖されてるって話を聞いたので、どうなってるのかちょっと見たかったんです。それについてはまた別の記事で。

◎なぜかエヴァンゲリオンな石ノ森章太郎記念館

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1195

用はないけど帰りのバスが何時間か待たないと来やしない。記念館で漫画を読みふけり、町をぶらついてからバスに乗って石越駅に戻りました。

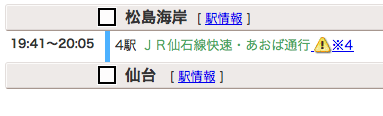

女川へ行かないんだったら石巻に戻ってもしょうがないので、朝寄れなかった松島へ行くことにしました。小牛田経由で東北本線に乗って松島駅で下車。

松島駅と松島海岸駅は、名前は似てるけど路線も違うし、2km くらい離れてます。もう夕方で、ミュージアムだの瑞巌寺だのは閉まってました。この調子じゃ豪遊したくたってできないっつーの。

松島海岸駅まで歩いて、仙石線の時刻表を見たら、次の電車まで30分以上あるみたいなので、駅前の某店で牛タンカレーを食べました。もっと高いもの頼めよと自分でも思うのですが、ひとりで焼き肉をやっても楽しくないし、カレーならすぐ出てくるから次の電車に乗れるかなって思ったんです。そのかわり、利ざやのよさそうな生ビールも注文したんですけど、これがまた、店の人が常連客とくっちゃべっててぜんぜん出てこない。

カレーが先に出てきてしまい、結局食べきるまで気づいてもらえなかったので、御飯先に食べちゃったからと、お断りして出ることにしました(笑)いや、別にいいんです。カレーおいしゅうございました。

◎松島にたどり着いた頃はには黄昏で、そしてまた仙台へ

http://www.chinjuh.mydns.jp/cgi-bin/blog_wdp/diary.cgi?no=1196

電車賃

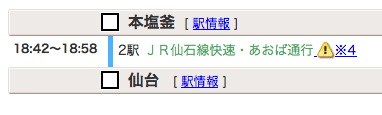

仙台〜石巻間(仙石線) 820円

石巻〜小牛田〜石越間 950円

石越〜小牛田〜松島 820円

松島海岸〜仙台 400円

合計 2990円

この日も青春18きっぷを使いました。

しかしこのくらいで済むなら 18きっぷを使わない選択もアリですね。