長野旅行の続きですが、ここからは長野ではなくて静岡県・愛知県です。前からの流れでタグは長野旅行にしておきます。

そろそろ帰ろうってことになったんですが、せっかくなので遠山郷の和田から、天竜川沿いに車で南下して東名で帰ろうってことにしました。川沿いにこだわった結果、途中は山道で、しかも細い道ばっかりで、今思うとちょっと無謀でしたが、景色もいいので楽しかったです。

天竜川沿いはとにかく秘境なんです。だって途中に集落さえろくにないですよ。それなのに鉄道の駅だけは天竜川の向こう岸にいくつかあるんです。どうも下流に佐久間ダムができたせいで集落が沈んでなくなっちゃったらしいんですよね。鉄道だけはダム湖(増水した天竜川)をよけて引き直したので駅はあるんです。

大嵐駅はJR飯田線の駅です。大嵐と書いて「おおぞれ」と読みます。知らないと絶対に読めません。難読駅名のトップテンくらいに入りそうな気がします。大嵐駅は近くに集落があるのでまだ普通の駅って感じです。ここの手前、飯田市寄りに小和田駅というのがあって、そこなんか徒歩で20分歩いたところに民家が一軒あるだけだそうです。なんという秘境!!住んでる方はきっとご不便なさってるでしょうけれど、ほぼ自分専用の駅があるなんて、ちょっとうらやましいです。先にそれを知っていたら小和田駅を見に行ったんですが、知らなかったので通り過ぎてしまいました。

さて、大嵐駅ですが、あんまりいい写真が残っていませんが、いちおう貼ってみます。

▲我ながら酷い写真ですね。駅舎の形がわかるようなものがこれしか残ってませんでした。なんのために写したかっていうと「世界の幸せ一番地」「生涯学習の里」とかいうやる気満点な看板が面白かったからです。

駅自体は静岡県浜松市にあたるそうですが、天竜川をへだてて西側は愛知県にあたります。看板にある富山(とみやま)というのは旧村名で、今は合併して豊根村(とよねむら)になっています。

合併する前の富山村は2005年のデータで人口が218人しかいなかったそうです。日本で一番人口の少ない村だったのですが、豊根村と合併したことで日本一の座から退きました。豊根村の人口はだいたい1300人くらい。これは愛知県で一番人口の少ない村ってことになってるみたいです。ズバリ言って過疎ってる。過疎っているけど小学校も中学校もちゃんとあって、暮らして行ける場所を目指してたことはわかります。

駅前には何台か車がとまっていました。ここまで車に乗ってきて、駅から通勤するのでしょうか?

▲駅舎の中です。意外にかわいらしく綺麗にしてありました。

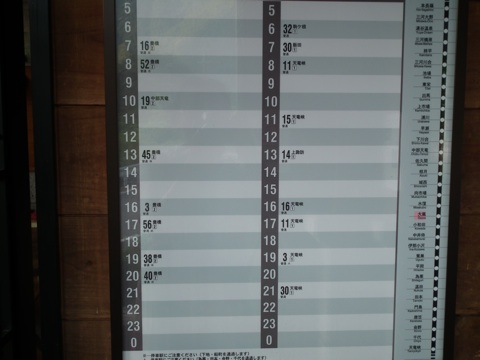

▲時刻表。電車は一日に七往復半しかありません。しかも下りの長野県方面行きの電車はほとんどが天竜峡止まり。飯田や上諏訪まで行く電車は日に二本しかありません。飯田まで行こうとしたら天竜峡でお乗り換えしなきゃいけないみたいです。えー、せめて直通電車走らせようよう。

バス停もありましたが、行き先を見る限りだと旧富山村の中を回っているだけで、別の町へ行けるわけじゃなさそうでした。

▲ホームです。

▲天竜峡行きの飯田線。一日に八本しかない下り電車の一本を見た事になります。ラッキー?

タグ:2011年7月長野旅行