гғһгӮҰгӮ№иӮҳпјҹ

гҖҖгҒ—гҒ°гӮүгҒҸеүҚгҒӢгӮүеҸіи…•гҒҢзӯӢиӮүз—ӣгҒ§гҖҒгҒӘгӮ“гҒ§гҒ“гӮ“гҒӘгҒЁгҒ“гҒҢз—ӣгҒ„гӮ“гҒ гӮҚгҒҶгҒӘгҒӮгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзӯӢиӮүз—ӣгҒҢеј•гҒ„гҒҰгҒҚгҒҹгӮүгҖҒиӮҳгҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒҢгғ”гғігғқгӮӨгғігғҲгҒ§з—ӣгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҢд»ҳгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгӮӮгҖҒгҒӮгӮӢдёҖе®ҡж–№еҗ‘гҒ«еҠӣгҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҹжҷӮгҒ гҒ‘з—ӣгҒ„гӮ“гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒжүӢгҒ®з”ІгӮ’дёҠгҒ«гҒ—гҒҰи…•гӮ’гҒ®гҒ°гҒ—гҖҒиӮ©гҒ®й«ҳгҒ•гҒҫгҒ§дёҠгҒ’гҒҰгҖҒжӣІгҒ’дјёгҒ°гҒ—гӮ’гҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜз—ӣгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮеҗҢгҒҳеӢ•дҪңгӮ’гҖҒдёӯиә«гҒ®е…ҘгҒЈгҒҹгғҡгғғгғҲгғңгғҲгғ«гӮ’жҢҮгҒ§гҒӨгҒҫгӮ“гҒ зҠ¶ж…ӢгҒ§гӮ„гӮӢгҒЁз—ӣгҒ„гҖӮгғҗгғғгӮ°гӮ’еҸ–гӮҚгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁз—ӣгҒ„гҒЁгҒӢгҖҒгҒ»гҒҶгҒҚгҒ§жҺғгҒ“гҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁз—ӣгҒ„гҒЁгҒӢгҖӮ

гҖҖжҝҖз—ӣгҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒқгҒ®гҒҶгҒЎзӣҙгӮӢгҒӢгҒӘгғјгҒЁжҖқгҒ„гҒӨгҒӨгҖҒз–ІеҠҙйӘЁжҠҳгҒЁгҒӢгҒ—гҒҰгӮӢгҒЁгғӨгҒ гҒӘгҒӮгҒЁжҖқгҒЈгҒҰеҢ»иҖ…гҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖиӮҳгҒҢз—ӣгҒ„гҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгӮүгҖҒеҢ»её«гҒҜгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠгҖҢгҒ“гҒ“гҒ§гҒҷгҒӢпјҹгҖҚгҒЁгғ”гғігғқгӮӨгғігғҲгҒ§еҪ“гҒҰгҒЎгӮғгҒҶгҖӮгҒҲгҒЈгҖҒгҒӘгӮ“гҒ§гӮҸгҒӢгӮӢгҒ®пјҹгҖҖгҖҢи…•гӮ’гҒ®гҒ°гҒ—гҒҰгҖҒжҢҮгҒ§гҒ“гҒ®гҒёгӮ“гҒӨгҒӢгӮ“гҒ§пјҲгҒЁиҮӘеҲҶгҒ®жүӢгӮ’еҮәгҒҷпјүгҖҒжүӢйҰ–гҒ гҒ‘дёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҒ©гҒҶгҒ§гҒҷгҒӢгҖҚгҖҖгҒҠгҒЈгҖҒгҒқгӮҢгӮӮеҪ“гҒҹгӮҠгҖӮз—ӣгҒ„гӮҲпјҒпјҒ

гҖҖгҒӘгӮ“гҒ§гӮӮгҖҒжүӢйҰ–гӮ’жӣІгҒ’гӮӢзӯӢиӮүгҒҢиӮҳгҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒ«гҒҸгҒЈгҒӨгҒ„гҒҰгӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҖҒдҪҝгҒ„гҒҷгҒҺгӮӢгҒЁжүӢйҰ–гҒҳгӮғгҒӘгҒҸгҒҰиӮҳгҒҢз—ӣгҒҸгҒӘгӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒёпҪһгҖҒгҒҠгӮӮгҒ—гӮҚгҒ„гҖӮгҒ„гҒЎгҒҠгҒҶгғ¬гғігғҲгӮІгғігӮӮж’®гҒЈгҒҹгҒ‘гҒ©з•°еёёгҒӘгҒ—гҖӮж№ҝеёғи–¬гӮ’гӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҸіжүӢйҰ–гҒ®дҪҝгҒ„гҒҷгҒҺгҒ гҒӘгӮ“гҒҰдҪ•гҒҢеҺҹеӣ гҒӢгҒ—гӮүгҖӮ

гҖҖгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҰгғһгӮҰгӮ№иӮҳпјҹ(~-~;

гӮ«гғӢгҒҹгӮ“гҒҢжӯ»гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгғј

гҖҖеҺ»е№ҙгҖҒгғ©гӮӨгғ•ж°ҙе…ғеә—гҒ®иҝ‘гҒҸгҒ®и·ҜдёҠгҒ§гҒӨгҒӢгҒҫгҒҲгҒҹгӮҜгғӯгғҷгғігӮұгӮӨгӮ¬гғӢ

гҒҢгҖҒжҳЁж—ҘгҒЁгҒҶгҒЁгҒҶжӯ»гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёҖжҳЁж—ҘгҖҒз”ҹгҒҚгҒҹгӮігӮӘгғӯгӮ®гӮ’гӮ„гҒЈгҒҹгӮүгҖҒгҒ„гҒӨгӮӮгҒӘгӮүгҒӮгҒЈгҒЁгҒ„гҒҶй–“гҒ«жҚ•гҒҫгҒҲгҒҰеј•гҒҚгҒЎгҒҺгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гҖҒгҒӘгҒңгҒӢдҪ•еәҰгӮӮеӨұж•—гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮўгғ¬гҒЈгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒҫгӮӮгҒӘгҒҸеӢ•гҒӢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®дёҖе№ҙгҒ§дәҢеәҰгӮӮи„ұзҡ®гҒ—гҒҰе…ғж°—гҒ гҒЈгҒҹгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒйӨҢгҒҢжӮӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҒӘгҒЁе°‘гҒ—еҸҚзңҒгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮз”ҹгҒҚгҒҹгӮігӮӘгғӯгӮ®гӮ’гӮ„гӮӢгҒЁгҒҷгҒ”гҒ„еӢўгҒ„гҒ§гҒӨгҒӢгҒҫгҒҲгҒҰйЈҹгҒ№гҒҰгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒЈгҒЎгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰдёҺгҒҲгҒҰгҒҹгҒ®гҒҢжӮӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҒӘгҖӮеүҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иөӨиҷ«гӮ’гӮ„гҒЈгҒҰгҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгӮҲгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҖҖгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒжҳЁж—ҘгҒ®жҡ‘гҒ•гҒ«гӮ„гӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒӢгҒӘгҒӮгҖӮзӣҙе°„ж—Ҙе…үгҒҢгҒӮгҒҹгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«ж°—гҒҜдҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮҲгҒҸиҖғгҒҲгҒҹгӮүеҸ°жүҖгҒӘгӮ“гҒҰгҖҒеҢ—еҗ‘гҒҚгҒ®зӘ“гҒ®гҒқгҒ°гҒ«ж°ҙгӮ’гҒҸгӮ“гҒ§гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҒ¬гӮӢгҒҫж№ҜгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзӣҙе°„ж—Ҙе…үгҒӘгӮ“гҒӢй–ўдҝӮгҒӘгҒҸж°ҙжё©гҒҢз•°еёёгҒ«дёҠгҒҢгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒҷгҒҫгӮ“гҖҒгӮ«гғӢгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒгҒ гҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгӮҰгӮ·пј’еҸ·пјҲгӮ«гӮЁгғ«пјүгӮӮгӮ„гҒ°гҒ„гҖӮзҪ®гҒҚе ҙжүҖгӮ’иҖғгҒҲгҒӘгҒ„гҒЁгҖӮ

[иҝҪиЁҳ]

гҖҖгҒ•гҒЈгҒҚз”ҹгҒҚзү©гҒҫгӮҸгӮҠгӮ’з·ҸзӮ№жӨңгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠж°ҙжё©гҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮеҗҚеүҚгҒ®гӮҲгҒҸгӮҸгҒӢгӮ“гҒӘгҒ„ж·Ўж°ҙйӯҡгҒ®е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹж°ҙж§ҪгӮӮдҝ®зҫ…е ҙгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®йӯҡгҒҢжӯ»гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеӨҸгҒҢжқҘгӮӢгҒҫгҒ§гҒҝгӮ“гҒӘе…ғж°—гҒ§иӮІгҒЈгҒҰгҒҹгҒ®гҒ«гҖӮ

гҖҖгҒҫгҒ з”ҹгҒҚгҒҰгӮӢйӯҡгҒҜгғҷгғ©гғігғҖгҒ®гӮҝгғ©гӮӨжұ гҒ«з§»гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ“гӮӮгҒӢгҒӘгӮҠгғӨгғҗгӮӨгӮ“гҒ гҒ‘гҒ©гҖҒж°ҙйҮҸгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§еӨҡе°‘гҒҫгҒ—гҒҝгҒҹгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«и‘Ұз°ҖпјҲгӮҲгҒ—гҒҡпјүгҒ§иҰҶгҒЈгҒҰдҝқиӯ·гҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҠгӮғгҖҒгӮ«гғӢгҒҹгӮ“гҒҢејұгҒЈгҒҰгҒҹгҒ®гҒҜж°ҙжё©гҒҢй«ҳгҒҸгҒҰжҒҜгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӣгҒ„гҒӢгҖӮеҺ»е№ҙгӮӘгӮҝгғһгӮёгғЈгӮҜгӮ·гӮ’жҡ‘гҒ•гҒ§гӮ„гӮүгӮҢгҒҰд»ҘжқҘгҖҒж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҒҹгҒӨгӮӮгӮҠгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ«гҖӮиЁұгҒӣгҖҒгӮ«гғӢгҖӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒгҒ“гҒ®жҡ‘гҒ•гҒҜдёҖдҪ“гҒӘгӮ“гҒӘгҒ®гҒ•гҖӮ

гҖҖгҒӮгӮҸгҒҰгҒҰгӮҰгӮ·пј’еҸ·гҒ®ж°ҙж§ҪгӮ’йҒ®е…үгӮ«гғјгғҶгғігҒ§иҰҶгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҲҶгҒ гҒЁеӨ–гҒ«гҒ„гӮӢгӮҰгӮ·гҒӘгӮ“гҒЁгҒӢгӮӮгғӨгғҗгӮӨгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮи‘Ұз°ҖгҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§иІ·гҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒҶгҒҲгғјгӮ“гҖӮ

гҖҺжҘҪгҒ—гҒ„жҳҶиҷ«ж–ҷзҗҶгҖҸгҒ®дәҲзҙ„иІ©еЈІгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹ

гҖҖbugeater гҒ•гӮ“гҒ®еҲқгғ¬гӮ·гғ”йӣҶгҒҢ7жңҲ26ж—ҘгҒ«зҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгғҚгғғгғҲгҒ§гӮӮдәҲзҙ„гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒж”№гӮҒгҒҰгҒҠзҹҘгӮүгҒӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮиІ·гҒЈгҒҰгӮӮгҒ„гҒ„гҒӘгғјгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгӮӢж–№гҒҜгҖҒгӮӮгҒ—гӮҲгҒӢгҒЈгҒҹгӮүдёӢгҒ®гғӘгғігӮҜгҒӢгӮүгӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгҒҠгҒӯгҒҢгҒ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҗbooble гҒ§иІ·гҒҶгҖ‘

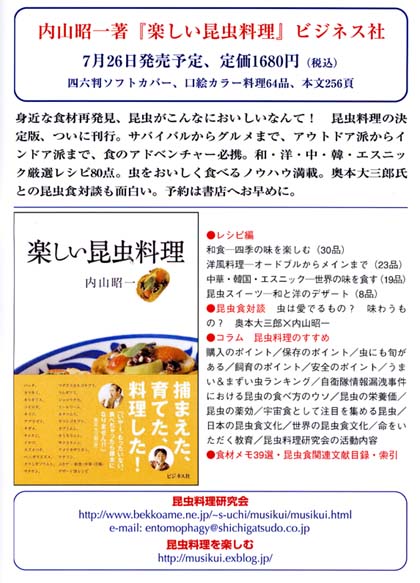

жҘҪгҒ—гҒ„жҳҶиҷ«ж–ҷзҗҶ

и‘—иҖ… : еҶ…еұұжҳӯдёҖ

еҮәзүҲзӨҫ : гғ“гӮёгғҚгӮ№зӨҫ

дҫЎж ј:1,680еҶҶпјҲзЁҺиҫјпјү

йҖҒж–ҷз„Ўж–ҷпјҒ

гҖҗжҘҪеӨ©гғ–гғғгӮҜгӮ№гҒ§иІ·гҒҶгҖ‘

жҘҪгҒ—гҒ„жҳҶиҷ«ж–ҷзҗҶ

и‘—иҖ… : еҶ…еұұжҳӯдёҖ

еҮәзүҲзӨҫ : гғ“гӮёгғҚгӮ№зӨҫ

дҫЎж ј:1,680еҶҶпјҲзЁҺиҫјпјү

йҖҒж–ҷз„Ўж–ҷпјҒ

гҖҖжҳҶиҷ«ж–ҷзҗҶз•ҢгҒ®з¬¬дёҖдәәиҖ…гҖҒеҶ…еұұж°ҸгҒ«гӮҲгӮӢзҙ ж•өгҒӘгғ¬гӮ·гғ”йӣҶгҖӮжҚ•гҒҫгҒҲгҒҹгҖҒиӮІгҒҰгҒҹгҖҒж–ҷзҗҶгҒ—гҒҹпјҒиә«иҝ‘гҒӘйЈҹжқҗеҶҚзҷәиҰӢгҖҒжҳҶиҷ«гҒҢгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«зҫҺе‘ігҒ—гҒ„гҒӘгӮ“гҒҰпјҒгҖҖжҳҶиҷ«ж–ҷзҗҶгҒ®жұәе®ҡзүҲгҖҒгҒӨгҒ„гҒ«еҲҠиЎҢгҖӮгӮөгғҗгӮӨгғҗгғ«гҒӢгӮүгӮ°гғ«гғЎгҒҫгҒ§гҖҒгӮўгӮҰгғҲгғүгӮўжҙҫгҒӢгӮүгӮӨгғігғүгӮўжҙҫгҒҫгҒ§гҖҒйЈҹгҒ®гӮўгғүгғҷгғігғҒгғЈгғјеҝ…жҗәгҖӮе’Ңгғ»жҙӢгғ»дёӯгғ»йҹ“гғ»гӮЁгӮ№гғӢгғғгӮҜеҺійҒёгғ¬гӮ·гғ”80зӮ№гҖӮиҷ«гӮ’гҒҠгҒ„гҒ—гҒҸйЈҹгҒ№гӮӢгғҺгӮҰгғҸгӮҰжәҖијүгҖӮеҘҘжң¬еӨ§дёүйғҺгҒЁгҒ®жҳҶиҷ«еҜҫи«ҮгӮӮйқўзҷҪгҒ„гҖӮеӣӣе…ӯеҲӨгӮҪгғ•гғҲгӮ«гғҗгғјгҖҒеҸЈзөөгӮ«гғ©гғјж–ҷзҗҶ64е“ҒгҖҒжң¬ж–Ү256гғҡгғјгӮёгҖӮ

гҖҗamazonгҒ§иІ·гҒҶгҖ‘