昨日の稲城の集まりは、昆虫を採集してその場で料理して食べましょう、という集まりだったので、当然虫もたくさん見ましたよ。

▲オオセンチコガネ(たぶん)。草食獣の糞や腐った茸に集まる虫で、シュールストレミング缶の臭いにさそわれて集まってきたのを捕まえてもらいました。

なんで自分で捕まえないのかって? 積極的に標本を作る趣味がないので、飼うの大変だなーって思うと手がでなくて。でも、あんまり綺麗なのでもらってきちゃった。馬糞や牛糞が手に入らないのでどうしようかと思っているところ。とりあえずシメジの石突きを与えて様子を見てます。うーん、園芸用の完熟牛糞じゃダメなんだろうなあ。

▲ルリタテハの幼虫。これはダメな人にはダメな写真なのかもしれないけど、個人的にはこういうのがカワイイしカッコイイと思うんですー。すんごくカッコイイので飼ってみたかったのですが、羽化しても稲城まで放虫に行けないしと思ってあきらめて食材にー。

▲ルリタテハの素揚げ。トゲトゲがどうかなと思ったんですが、揚げちゃうとパリっとしていい食感でした。おいしゅうございました。でも飼ってみたかったー。

▲エゴノキの花。丁度満開で、こういうのが至る所に舞い落ちていました。エゴノキの花は普通は五弁なんですが、この山のは四弁や六弁のものがたくさん。

▲カバイロモクメシャチホコの幼虫。頭の後ろと胴体の真ん中と尻のあたりに赤い角のある芋虫。サクラで飼えるらしいです。飼ってみたかったけど(以下ry

記事一覧

24日の稲城(臭い缶以外)

コメント一覧

- よもぎた (06/10 03:33) 編集・削除

大きさに個体差はありましたが、

おそらくオオセンチコガネを3頭捕獲したよもぎたです。

彼らのその後はいかがですか?

しかし、シュール臭にあんなに引きつけられるとは思っても見ませんでした。

いつかは奈良公園や沖縄でシュールパンを食し、

ルリセンチコガネやミドリセンチコガネを誘引してみたいものです。

ルリタテハの幼虫を捕獲していたのですか…?

食することはおろか、見ることもなく、

と言うか全然気づきませんでした。

幼虫も成虫も美しいですよね。

お味はいかがでした?

また今度よろしくお願いします。

- 珍獣ららむ~ (06/10 08:19) 編集・削除

よもぎたさん、先日は素敵なオオセンチコガネをありがとうございましたー。あのあと十日くらい生きてたんですが、だんだん元気がなくなって全部死んでしまいました。大事にしまってありますー。

ルリタテハの幼虫は、味はいくらか苦みがあったのですが、bugeater さんによると「揚げすぎかもしれない」ということでした。特別な味はしなかったけど、トゲトゲがサクサクして、ほんとにいい食感でしたよ。

やばいくらい暑いんですけど

暑いです。めちゃくちゃ暑いのです。たぶん真夏並。いや、絶対真夏並み。11:00現在で東京の気温は27.8度もあるのですよ。汗びっしょりですよ。可能なら泳ぎに行きたいくらい。空は明るいけどうすぼんやり曇って細かい鱗になってる。明日は雨の予報が出てます。bugeaterさんのところでシュールストレミング缶を開けるというから行く予定なんだけど、野外なので雨が降ったら中止なのよね。どんなに臭いか楽しみなのに。

今年は国際カエル年

一体誰がどうやって決めてるのかよくわからないけど、今年は国際カエル年なんだそうですよ。

◎カエルを守ろう!──国際カエル年活動宣言

└─東京動物園協会 2008/01/01

http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=news&link_num=8170

みなさん、これからの季節、公園や田圃などでオタマジャクシやカエルを捕まえることがあるでしょうが、家に持ち帰る場合は死ぬまで飼いましょう。そうでないなら必ずつかまえた場所で放してくださいね。

▲うちのウシなんとかさん(大)21日撮影

ウシ2号(小)は小さな水槽にいるのでいつでも顔を見られるのですが、ウシなんとかさん(大)はベランダの大きな水槽にいるので滅多に姿を見られません。ブロックや水苔で陸を作ってありますが、彼(彼女?)はいつも水の中に潜ってます。

たまに陸に上がっていても、近づくとボチャンと飛び込んでしまうので写真もとれません。上の写真は水槽とガラス窓を通して写しました。ウシなんとかさんは本当に用心深い生き物です。

餌はヨーロッパイエコオロギかフタホシコオロギです。どちらも熱帯魚屋さんで生きたまま買ってきます。そろそろ野良でバッタ類やエビがとれそうなので狩りに行こうかとも思ってます。

ダンゴムシトラップとダンゴムシコンポスト

ある程度深さのある広口瓶かなにかを口まで埋めておくと、地面を這い回る虫が捕れることがある。わたしとしては、ゴミムシとかケラとか、ちょっと変わったものが入らないかと期待して設置しているのに、なぜかダンゴムシが大量に入る。

あんまり大量に捕れるので、悪戯心を起こしてダンゴムシコンポストを作ってみた。プラスチックの衣装ケースか何かに土とダンゴムシを入れて、水を切った生ゴミをポイポイ放り込り込むだけ。深さがないと逃げ出すかもしれないので注意。ダンゴムシは暗いところが好きなので蓋も必要。うちではあいてる植木鉢を伏せて日陰を作ってる。

ダンゴムシは枯葉などの植物質のものが大好き。野菜屑も大好き。細かく刻んで放り込めばかなりのスピードで形がなくなっていくみたい。これはうまくするとミミズに変わる生ゴミ処理のスターになれるかも!

捨てていいのはお茶っ葉と野菜屑。動物質のものは入れないようにしている。ダンゴムシが食べるかどうかビミョウだし悪臭のもとになるから。それでも臭いやハエが気になるなら、かき回して土をかぶせてしまっても大丈夫のような気がする。ダンゴムシは土の中のものも食べてるみたいなので。

ただ、これだけ大量のダンゴムシを一度に野に放つと、さすがに草花を食い荒らしそうな気がするので、そこが問題。箱が一杯になったら土とダンゴムシをざっとわける方法を考えないと。たぶん土中の生物をとる方法が応用できそう。ダンゴムシが通り抜けられるくらいの、目のあらい篩(ふるい)に土をあけて、下に箱を置いて炎天下におけば、明るいところが苦手なダンゴムシが下へ下へと移動して、やがて箱に落ちるんじゃないかな。

▲ダンゴムシトラップには、たまにこんなお客さんも

ダンゴムシはカナヘビの餌になるようで、たまにトラップにカナヘビがかかってる。カナヘビはこのくらいの瓶なら簡単に抜け出すので、居心地がいいから入るんだと思う。コンポストにもよく来てる。

コメント一覧

- シバケン URL (05/23 15:17) 編集・削除

カエルツボカビが流行する今となっては、採取した場所で放流するのも危険かもしれませんね。

ツボカビは熱帯魚店の水や水草などにも付着しているらしいので、生体は家でブリードしたものなのに突然ツボカビ症になることもあるとか。- 珍獣ららむ~ (05/23 15:23) 編集・削除

うわ、カエルツボカビ症はそんなに深刻になっているのですか。するとやっぱり、つかまえたものはその場で放さないなら自宅で死ぬまで飼ったほうがいいですね。

- 珍獣ららむ~ (05/23 15:34) 編集・削除

こことか参考になりそうですね。

◎カエルツボカビ症の症状(人間には感染しない)

http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BD00/tsubokabi/tsubokabi.html

・触ってもうごかない

・無気力にじっとしている

・皮膚がはがれる

とりあえずうちのは今のところ大丈夫そう。

◎カエルツボカビ症で死んだカエルをみつけたら

ttp://web.hc.keio.ac.jp/~fukuyama/frogs/tubokabi/index.html- Sari (05/23 20:41) 編集・削除

ほ~、カナヘビってこれなんですか・・・知らなかった。

インドネシアの5cmくらいの可愛いチチャッ(cecakとか表示されてる)みたい。

ほとんど家の中で蚊を食べて白壁と同じ白いのしか見たことがないけど。

トッケーというデカイのは額に逃げ込む時のシッポしか見たことがありません。シッポだけで20~30cmくらいに見えたな。

別名・ゲッコー(泣き声から。ウシガエルの声に似ているような気がします)

コモドドラゴンも一度は見に行きたいものです。- まる URL (05/24 16:00) 編集・削除

はじめまして。いつも楽しく拝見させて頂いてます!

ウチの娘も珍獣と呼ばれています。笑

で、同じく「ダンゴムシコンポスト」を夏休みの自由研究にやっていたことがあります。我が家のダンゴ達は米糠が好きでした♪

カエルツボカビ症のせいか?今年はまだカエルの姿を見ていません。近所の池では、ウシなんとかさんが鳴いているんですけどね。- 珍獣ららむ~ (05/24 19:13) 編集・削除

まるさんはじめまして。

ダンゴムシはどこにでもいるし、大量にあつめやすいので

ミミズのコンポストより作りやすそうですよねー。

珍獣娘さんによろしくお伝えください(^^)- 珍獣ららむ~ (05/24 23:03) 編集・削除

えー、sariさん、カナヘビをごらんになったことがないのですかー。一番ふつうにそこいらで見られるトカゲなのに。本当にどこにでもいますよ。庭先とか、公園とか。

インドネシアのチチャッの写真を検索してみたんですが、これはトカゲじゃなくてヤモリの仲間ですねー。ヤモリもカワイイのですよねー。葛飾にもヤモリがいるはず(見たことがある)のでうちにも住み着いてくれないかなー。- Sari (05/25 03:11) 編集・削除

あ、そっか、トカゲですね(笑

うちのマンションの一階の壁に夏に張り付いているのは、ヤモリ・・・ですよね。欲しい♪

昔、鷺宮(中野区)の妹が居たマンションは、3階だけど

ヤモリ、いました。猫のぷーさんが時々ゲットしてましたが(^^;- ara (06/20 00:48) 編集・削除

こんにちは、はじめまして

たまたまダンゴムシコンポストで検索して

記事を拝見しました

その後のどうなったのでしょうか- 珍獣ららむ~ (06/20 08:26) 編集・削除

araさん、ダンゴムシコンポストは、まだ同じ箱の中でやってますよ。

手があいたら箱の中身を広げて写真でもとってみますよ。- 箱崎たくみ (06/26 23:45) 編集・削除

あれはオスですね

- 箱崎たくみ (06/26 23:46) 編集・削除

あれはオスですね

- 珍獣ららむ〜 (06/27 06:11) 編集・削除

箱崎たくみさん、こんにちは。

そうなんです、写真の「うしなんとかさん(大)」はオスです。あれから三年たちましたがまだ元気にしています。毎日ボーボー鳴いてますよ。

写真はありませんが、ウシ2号(小)はメスだったようです。こちらは一昨年くらいに死んでしまいました。

# 先ほどまでコメントの書き込みに不具合が出てたようです。たぶん今は直ってると思います。すみませんでした。- 箱たく (07/07 15:31) 編集・削除

すいません

悪気はなかったんです

あのー質問なのですがウナギを飼っているんですがそれをきいてどうおもいますか?- 珍獣ららむ〜 (07/07 18:53) 編集・削除

箱たくさん、こんにちは。

ニックネームの件はもうなんとも思っていませんから安心してください。

ウナギを飼ってるんですか!

どう思うというか、すごいですね。

どんな飼い方をしているのか気になります。

どのくらいの水槽を使っているのか、

エアレーション(空気がボコボコ出るやつ)を使っているか、

どんな餌を与えているのか……

飼い始めてから何年なのかも気になりますね。

ウナギを飼ってる人は珍しいので、すごいと思いますよ。

ちょっとうらやましいです。- 箱たく (07/18 22:05) 編集・削除

ウナギは飼い始めて2年くらいです 餌はスジエビ.ザリガニ.小魚.ハゼ.ドジョウ.カニなど、あげたことないけど大きなウナギはカエルないかもたべるそうです 大きさは確か20㎝ぐらいです 前は3匹飼ってたんですけどウナギはストレスを感じると仲間どうしでかみ合うらしく一匹は死んでもう一匹は小さかったので食われてしまいました 水槽は横60㎝幅15㎝と、うしなんとかさんのいる水槽ぐらいです ちなみに(自己アピール的なやつです)うごくメモ帳というDSのゲームでいろいろやっているいですがもしよかったらパソコンでも見れるんでおひまがあったらでいいのでみてください(コマンドxx↑xBx↑←)です(・△・)\ひま~↓という名前でやっいるので

- 珍獣ららむ〜 (07/19 23:03) 編集・削除

ウナギのこといろいろ教えてくれてありがとう。

けっこうなんでも食べるんですねー。

うごメモ、頑張ってください。

最近やってる人多いんですねー。

最近の土いじり

しばらく前にいろんなものの種をまいた話をしたんだけれど、もう出てこないんじゃないかと思っていたナシウリや北海甘露はきっちり発芽するのに、なぜか種屋さんで今年買ったものが出てこなかったりするのですよ。白苦瓜、まるで発芽の兆しなし。ストロベリートマト(食用のホオズキ)、もうサッパリ。忘れた頃に出てくる可能性もあるからしばらく様子は見ますけど。

ひょっとして綴化?

園芸店で安かったので買ってきたデルフィニウムが、先日の暴風雨で一部が折れてしまい、仕方ないので切り花にしようとハサミをいれて気づいたのですが、あら、この枝くっついてる。いつぞや教えてもらった綴化っていうやつでしょうか。うっかり花ばかり写してしまいましたが、よく見ると茎が幅広くて平らなんです。他の枝はこんなじゃないので、たぶん綴化だと思うんですよ。花が普通なのでぜんっぜん気づきませんでした。

それはともかく、デルフィニウムって切り花にしても花持ちがいいんですね。鉢植えだけのものかと思いこんでました。

レンゲソウも終わったので

▲レンゲソウの種。花のひとつひとつが小さな豆のサヤになり、黒く熟す。中にはこんな小さな豆が入ってる。ひんまがってコの字みたい。

レンゲソウの季節もすっかり終わりました。広々とした休耕田のイメージがあったのでプランターで育つのか疑問でしたが、うちではむしろプランターでしか育ちませんでした。

花がつぎから次へ咲いたので、そのうちレンゲソウの首飾りを編むところを動画にしようと思っていたのですが、「あら、このレンゲソウ、子供の頃に見たのより花柄が短いわ」とか言ってるうちに、うっかり時期を逃してしまいました。たぶんこういうものにも品種があるんじゃないかと思います。今年蒔いてみたのは葉の一部が赤紫になるんですが、子供の頃に見てたのは全部緑だった気がします。

レンゲソウのプランターはふたつ作ったので、片方は種が熟して勝手にはじけるのを待とうと思うんですが、もう一方はそろそろ整理しようと思って地上部をひっこぬいて捨てました。そうしたら、それまでレンゲソウについていたアブラムシがプランターから一斉に逃げ出して、近くに置いてあったガーデンレタスミックスの鉢に大移動しているじゃありませんか。

写真なんか撮ってる余裕はありません。あわててガーデンレタスを遠ざけてレンゲソウの鉢からはい出してくるアブラムシを雑巾でつぶしまくり、虫がつきはじめたレタスはなるべく早く食べちゃうことにしました。

今まで隣にあったのにレタスには虫がつかなかったのはレンゲソウのおかげかなあと思ったんだけれど、冷静に考えたらマメ科とキク科とではつく虫が違いそう。

ガーデンレタスの収穫

そのガーデンレタスですが、そういう種類のレタスではなく、数種類のレタスの種をまぜたもので、サカタのタネから出ています。ちょっとしたプランターにバラバラっと蒔いておくと、レタスの類が何種類もわっさわっさと生えてきます。土はそこらで売ってる万能培養土を使えば肥料もなにもいりません。あとは日当たりと水だけ。けっこうな勢いで生い茂るので、かなり食べでがありました。

ミニ睡蓮

睡蓮はポンという音をたてて開く、というのは真っ赤なウソなんですが(鯉かなにかが水面でパクッと息をするときの音じゃないのかなあ)、少なくともこの睡蓮は夜になると閉じて、朝になるとまた開きます。いつ開花するかは種類によって違うみたい。

▲こんなゴミ箱に水を入れて池にしてます。去年までもっと大きな鉢に入れてメダカも放してたんだけど、サカマキガイに食い荒らされて弱っていたので養生中なのです。

イソトマが丸裸に

▲これは16日ごろ撮影。

去年植えたイソトマがつい数日前まで満開だったのに、昨日みたら葉っぱも花もすっかりむしり取られて丸裸になってる(写真とりそびれた)。これが花だけ摘まれたのなら人間の仕業か、となるのですが、葉っぱも綺麗にむしられているので、たぶんヨトウムシかなにかに食い荒らされたのでしょうね。うーん、油断した。しかしこればかりは気をつけてもどうしょもない。昆虫観察もかねているので殺虫剤はまけないのよね。ヨトウムシをおっぱらうと、ほかのものもいなくなってしまう。

山が近く見えると

今日も天気がいいです。快晴ではなくうっすら曇っている感じ。風がやや強めでさわやかだけど気温は高いと思う。

山が近く見えるってどういうことなんだろう

昨日から「山が近く見えるともうすぐ雨」のメカニズムを考えているんだけれど、湿気のせいならぼやけては見えるだろうけど近くに見えるものなんでしょうか。群馬には山があったのですが、残念ながら「近くに見えると雨」を体感したことがないのですよ。その現象が発生するのに距離とかの特別な条件があったりするのでしょうか。

検索するとフェーン現象の気温変化と関係しているのではないかと言う人もいるんだけど、それだと山の向こう側には雨がふるけれど、近く見えてる側には雨が降らないんじゃないのと思うのですけど……って、もしかしたらそれなのかな。赤城山の北側で真冬ならばフェーンの上昇側なので山が近く見えたりするのかしら。南側の伊勢崎あたりだと逆の条件なので見えないのかなあ。

でも「星が近く見えると雨」というのもあるのよね。これもフェーン? なんにせよこれも体感したことがない。星が近いの遠いのって、文明社会に毒されて生活してるせいか、そういう繊細な感じ方が自分には欠けているのかなあ。

そもそも「近く見える」というのは目の錯覚とかじゃなく、本当に光学的(?)にそう見えるのでしょうか。カメラを同じ設定で正確に同じ場所に設置して、毎日写真をとりつづけたら、今日は特別近く写っている、というのがわかる写真はとれるのでしょうか??

コメント一覧

- 珍獣ららむ~ (05/22 16:03) 編集・削除

なんだか変な風がふいてきて、また曇り始めてきたよ。雨の予報は出てないけどやな感じだねえ。

今日は綾瀬のあたり(正確には小菅らしい)の高速道路で事故があったみたいね。積み荷が散乱してすごかったってテレビでやってた。運転手が高速と平行して流れている荒川に転落して亡くなったそうです。防護壁があるだろうに、トラックだと高さがあるので越えちゃうのかなあ。- ひろこ (05/23 09:28) 編集・削除

目の前、と言うか山裾に住んでるからいつも近いんだけど、

雨の前にいっそう近く、と言うか「濃く?」見える事がある。

雨の前は必ず、ではない。(条件は、わからない)

関東平野の場合「雨の前は遠くのビルが近く見える」

みたいな現象は無いのかしら?- 珍獣ららむ~ (05/23 10:22) 編集・削除

濃く見える、ね。なるほど。そういうことならあるかなあ。雨と結びつけて考えたことがなかったけど。

都会でもビルが近くに見えるという人はネットで探すといるみたい。でも、自分ではよくわかんないのよねえ。葛飾あたりだと新宿の高層ビルを眺めると良さそうだけど、今うちってばすっごい地べたに近いところで暮らしてるから新宿が見えない(笑)

代わりに清掃工場の煙突とか眺めているけど、うーん、別になんとも(汗) 遠くの景色や星がいつもよりクリアに見える、とかなら確かにあるんだけど、それは雨の予兆とは違うしねー。

古典における地震雲に関する記述

東洋・西洋の古典における地震雲に関する記述。地震雲という呼称は元奈良市長の鍵田忠三郎氏が発案したもの(『これが地震雲だ~雲はウソをつかない』日中新聞本社1980年刊、現在は絶版)。

凡井水無有一切他故而忽渾,并發惡臭者,震兆也。凡井水滾上,震兆也。凡海水無風而漲,震兆也。凡空中,時不當清瑩而清瑩,震兆也。凡晝中或日落後,天際清朗而有雲細如一綫、甚長,震兆也。凡夏月忽有异常之寒,震兆也。----龍華民(ロンゴバルディ)『地震解』1626年中国

# 一般に井戸の水がなんの理由でか悪臭を発するのは地震の前兆である。一般に井戸の水がたぎり上がるのは地震の前兆である。一般に海水が無風なのにみなぎるのは地震の前兆である。一般に時ならず空が輝くのは地震の前兆である(清瑩を輝くと訳してみたけど、単純に「美しい」とか「澄んでいる」とかかもしれないし、異常に凪いだ状態を言っているかも)。一般に日中あるいは日没後に、天にはっきりした一筋の細くてはなはだ長い雲があるのは地震の前触れである。一般に夏の月に異常な寒さが突然にあるのは地震の前触れである。(珍獣様の適当訳)

海に出ている水夫たちも、風がないのに突然波が高まるとか、衝撃が船を揺するとかするとき、地震を予知し(中略)地震が差し迫ると、晴天のとき、日中でも日没少し過ぎでも、地震の前に薄い雲の筋が広い地域の上に棚引く。井戸の水がいつもより濁り幾分悪臭があるときは、いまひとつの前兆だ。----プリニウス『博物誌』1世紀ローマ 中野定雄・他/訳

# この文の前に井戸の水を組んでいたときに霊感を得て地震を予知する話も見える。

天晴日暖,碧空清淨,忽見黑雲如縷,婉如長蛇,橫臥天際,久而不散,勢必爲地震----『重修隆德縣志』1935年中国

#鍵田氏の『これが地震雲だ』には

> 『一六六三年徳降縣誌』

とある。ネット情報と異なる文字の入れ違いは原文のまま。

# 天は晴れ暖かく、空は青く澄み渡る時、突然、一縷の黒い雲が、寝美のように長く、天に横たわり、しばらく消えないならば、必ず地震。(珍獣様の適当訳)

揺れ動く山のような体をもった雲が、大きな音をたてて稲妻をともない、水牛の角や蜂の群れや蛇のような雲が、雨を降らせる。----『ブリハット・サンヒター』6世紀インド 杉田瑞枝ほか/訳(東洋文庫)

# 上記はインドラの地震の特徴として記されており、この部分だけだと前兆なのか、地震と同時に起こることなのかわからないが、この前に記されているヴァーユの地震に「七日前の姿は」とあるので、前兆と取ってもよさそう。ただし、空が流星で覆われるとか、火が風とともに七日間吹き荒れるとか、おとぎ話のような表現も多く、一般的な地震の予知法としては現実味が薄い。

(丁稚が「地震がきそうだ」と言うのを番頭がしかりとばした夜に安政の大地震がおこったので、丁稚になぜわかったのかとたずねると)わたくしの父は信州の人間で、いつもいっていました。善光寺開帳のときの地震があった日の夕方に、西の方に白雲が霞のようにたなびいて、東のようにはつくねいものような雲がでていた。その夜あの国では大地震になったのです。またしばらくたって、前と同じような雲が東西に出た。これはおそらく揺り返しだろう、というわけで、その雲を見た人たちは家財を広い野原に運び出し、自分たちは竹林に身をひそめていると、はたしてその夜もまた大地震があった。父がこう話していたのを覚えていて忘れませんでしたが、あの二日にその雲がでていたものですから、思わず申してしまいました。----『安政見聞誌』中巻 口語訳は荒川英俊編・著『実録大江戸壊滅の日』より

原文は↓ここの、中巻20/22の左ページ

http://www.jcsw-lib.net/ansei/index.html

# 『実録大江戸壊滅の日』は、『安静見聞録』『安静見聞誌』『安政風聞集』を口語訳したものに解説を加えた好著で、教育社(ニュートンプレス)刊。残念ながら絶版。

プリニウスの博物誌以外ははてなの人力検索の回答者のみなさんと、このブログへのGoudeauさんのコメントを手がかりに調べたり翻訳を加えたりしたものです。みなさんありがとう。

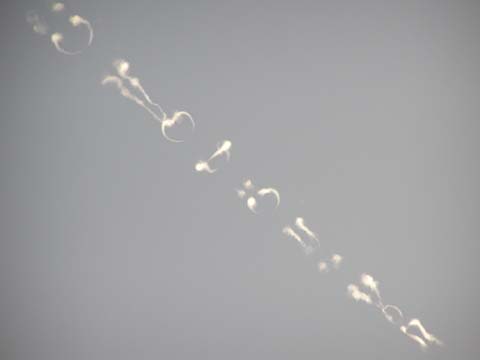

ついでなので記念に(?)ハードディスクの中のそれっぽい画像を公開

▲2007年12月21日撮影、水元にて

青い空にくっきり長いヘビのような雲は地震雲である可能性が高いと鍵田氏は言っている。これなんかかなりそれっぽい。このあたりは空港の近くってわけでもないので飛行機雲なら二本も並んで(つまり二機分も)出るだろうか?

でも、目立った地震のニュースもなく、代わりに翌日の雨を当てました。

▲2008年3月16日撮影、横浜にて

これはかなり拡大したところで、引いた写真は下。ぴったり寄り添って二本の筋雲があるのであきらかに飛行機の両翼が作った雲なんだけど、どうするとこんなぐるぐる雲になるんだか??

▲2007年9月12日撮影、水元にて

やけに真っ赤な夕焼けで、あんまりすごいのでしばらくブログのタイトル画像につかっていたほど。鍵田忠三郎氏によれば、異常な色の夕焼けや朝焼けも地震の前触れと言っていた。今ちょっと日付でググってみたらこの日スマトラ島で大地震が起こっているらしいですぞ。インドネシア西部時間午後6時10分とあるので、日本時間に換算すると午後8時10分であってますか? 夕焼けの写真をとってから丁度二時間後ですね、個人的には「これはスクープか?」という感じ。でも日本の夕焼けでスマトラの地震を予知できるかどうかは疑問。

ちなみにわたしは地震雲には否定的でもあり肯定的でもあります。大規模な地震の直上でなら、なんらかの気象現象が起こっても不思議ないだろうと思う反面、『これが地震雲だ』で鍵田忠三郎氏が言っているような、中国で観測された地震雲で南米の地震を予知するようなことは、古代人が鳥の声で未来を予知したような占いの一種かなと思います。

コメント一覧

- Goudeau (05/19 22:39) 編集・削除

なるほど「日中でも日没少し過ぎでも」といふあたりがよく合致して居ますネ。元ネタはプリニウスでほぼ間違ひないでせう。さすが珍獣様。

『ブリハット・サンヒター』についていへば、激しい雷のときは地面も震動して居るやうにみえる、といふ観察から、雷と地震を関連づける考へかたのやうにみえます。カミナリさまが季節によつては地面にもぐる、といふ神話伝説が東アジアにありますが、同様の考へかただと思ひますネ。

脱線しますが、私の仮説ではアメノウズメとサルタヒコのカップルは天上世界のカミナリとやや低い中空のカミナリのカミナリ夫婦ではないかとにらんでをります。- 珍獣ららむ〜 (05/20 09:17) 編集・削除

プリニウスは絶対何か書いてるだろうからあとで見ようと思っていたので、先に中国資料がでてきて驚きました。

『ブリハット・サンヒター』は、太古の昔、山々が暴れて大地をふるわせていたので、アチャラ(不動)と呼ばれる大地の女神が「自分の名にふさわしくない恥ずべき状態」と涙ながらに訴えるのを聞いて、ブラフマーがインドラ(雷神)に命じて金剛杖を投げさせ、山の陣営をほろぼした(山がうごかなくなった)と説明してます。ただし、ヴァーユ、アグニ、インドラ、ヴァルナの四神が善悪の果を知らせるために地震が起こるそうです。四神のくだりはあとからとってつけたような感じがするので、もとは雷神と地震を結びつける伝説だったのでしょうね。- Yuzou URL (09/30 22:07) 編集・削除

はじめまして。充実した参考文献とご解説、感服して拝見させて頂いております.

地震国、ニュージーランドの国名 「 アオ テア ロア 」(白い雲の長くたなびく)も、プリニウスの記述に似ていて、意味深長に思えます。

実は、今日の夕方五時ころ、東の空の端から西の端まで続く、長い直線状の雲が出ているのに気がつきました。

2004年の中越地震の前日にも、同様の雲が現れたので印象に残っています。

いつも外出した時には、こうした雲が無いか、注意していますが、めったに現れません.後で知りましたが、今日はサモアで大地震があったのですね。

こちらの2007年9月12日記事にも御座いますように、遥か遠くの地震も、雲に現れるのかもしれませんね.

『ブリハット・サンヒター』の記述ですが、

当方、以前に桜島に滞在しました時、噴火を週二三度見ました。決まって噴煙が黒く雲のごとく立ち上ったかと思うと、その中に稲妻が発生し、大変恐ろしい光景でした.

また、東南アジアで熱帯のスコールが通過する時も、黒雲と雷鳴が響き渡るのですが、その音と雨量、電光の激烈さは、日本の夕立とは比べ物にないくらい猛烈を極めました。劇的と言ってよいほどものすごいかったです。- 珍獣ららむ〜 (10/01 17:14) 編集・削除

Yuzouさんこんにちは。自然現象ってほんとうに面白いです。わたしたちが知らないだけで、現象の中からいろんなことを読み取れるのかもしれないです。

ただ、謎なのは、なぜサモアの地震なのに、日本に地震雲が出るかってことなんです。震源地の地下で起こっている地質的な現象が空に影響を及ぼすとしても、震源の真上とその周辺くらいじゃないかと思うんです。越中地震については日本なので、日本の上空に変化があってもおかしくはないと思いますが、サモアは遠いですよね。

もし、Yuzouさんが日本で見た雲がサモア地震の影響だとしたら、サモアではどんな雲が出ていたのでしょうね? 今度、変わった雲を見たら、日本の衛星写真だけでなく、世界広域写真も記録してみてはどうでしょう。

http://tenki.jp/satellite/

↑ここだと、日本以外の場所も見られるみたいですよ。