| 高馬氏の訳を信用するならば、この部分は確かにエジプト神話に似ている。

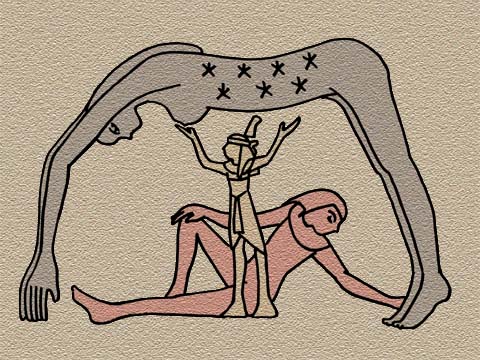

エジプトでは大地の神をゲブといい、天空の神をヌウトという。ヌウトは女神で、夫であるゲブと常に抱き合っていた。そのため、天と地の間には隙間がなかった。ある日、ふたりの間にシュウという息子が生まれた。これは大気の神で、その足で父親である大地をおさえ、両手を天に捧げて母親の体を持ち上げている。重と黎は、シュウ神と同じように天と地を引き離す役目をしているというわけだ。

しかし、この部分を原文で読むといくらか疑問が残る。高馬氏が「下地を抑えしめた」と訳した部分には、意味の取りにくい漢字が使われているからだ。郭璞はこれを大地を管理するという意味にとった。こちらを信用すると、エジプト神話の香りは薄れてしまう。 だが重と黎のくだりを盤古伝説の源流と見ることはできないだろうか。『山海経』には出てこないが、中国の創世伝説には、盤古と呼ばれる巨人が登場する。まだ天地に区別がなかったころ、混沌とした世界に盤古が現れると、清らかな部分が天に、濁った部分が地になり、盤古の成長とともに天と地が九万里のかなたに引き離されたというのである(教養文庫『中国神話伝説集』)。 盤古伝説がいつごろ成立したものかわからないし、重と黎と結びつける根拠はまったくないが、可能性のひとつとしてあげておきたい。

世界の構造についてもう少し見てみよう。

東を守る人頭のメスタである(※)。 一方『山海経』はといえば、やはり四方を守る四神が登場する。 |